正岡子規は愛媛県松山市で生まれ育った偉人として有名です。

子規と言えば、真っ先に「俳句」が思い浮かぶと思いますが、まさに子規は俳人であり近代俳句や短歌の革新者です。他に文学評論家でもあり、東京での新聞記者時代には日清戦争時に従軍記者として軍に随伴するなど多彩な活躍をした人物です。

正岡子規が自分で詠んだ俳句だけでも25,000句程あると言われており、

柿くへば鐘が鳴るなり法隆寺

春や昔十五万石の城下かな

若鮎の二手になりて上りけり

などは俳句に造詣が無い方でも耳にしたことがあるのではないでしょうか?

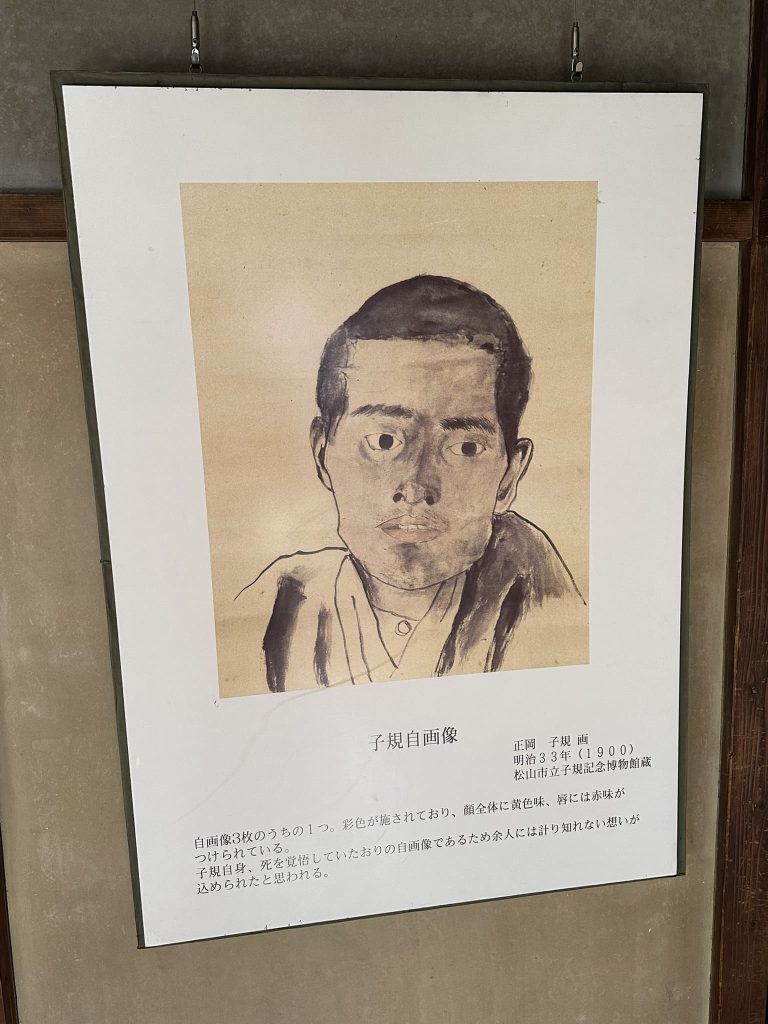

あまり子規への知見がない方でも「正岡子規」と聞けば、学生時代に歴史の教科書に載っていた子規の横顔を思い浮かべることができますよね。

司馬遼太郎の歴史小説「坂の上の雲」でも子規の人生は詳細に表現されており、テレビドラマ化された「坂の上の雲」を見て改めて子規のことをお知りになった方も多いのではないでしょうか?

そんな子規ですが、晩年は東京で過ごし東京の根岸で亡くなりました。

愛媛県の方でも、正岡子規のお墓は東京都北区にあるということを知らない方も多いのではないでしょうか?

この記事は、今でも残る正岡子規にゆかりの深い東京の施設やお墓についてお伝えさせていただきます。

正岡子規は松山市で生まれ育ち、東京都で活躍し亡くなりました

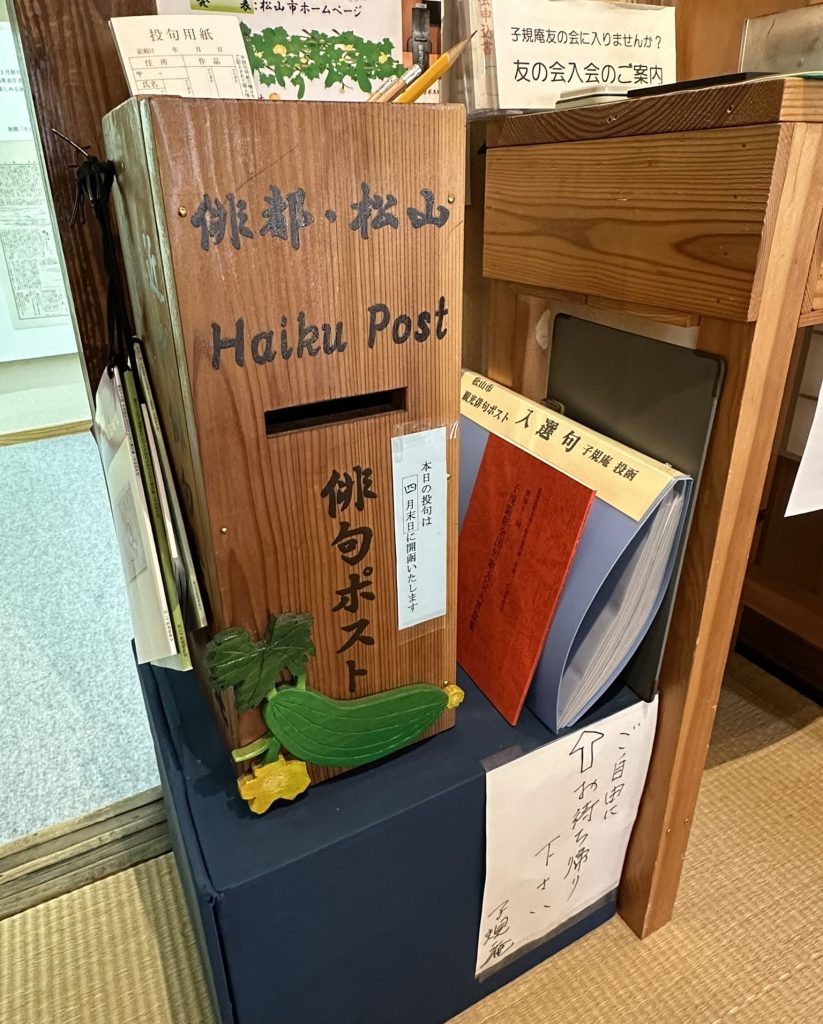

愛媛県松山市は子規の生まれ故郷であり、松山市は未だに子規の強い影響もあり「俳都松山」と呼ばれ俳句詠みや句会の開催が盛んです。

松山市にはいたるところに俳句ポストがあり、松山市民は現在でも俳句に慣れ親しんでいます。毎年夏には日本全国の高校生が俳句詠みを競い合う「俳句甲子園」も松山市で開催されます。

松山市の小学校では夏休み等の宿題として「俳句を自作する」という文化も根付いています。

松山が未だに俳句が盛んなのも、子規の生まれ故郷という環境が大きく関与しているのは間違いありません。

そんな子規ですが、愛媛県松山市で武士の子として生まれ育ち明治維新を迎え、その後東京に移り生涯を通じて俳句等の活躍をしたことは、今ではあまり知られていない事実とお聞きします。

ですのでこの記事では、松山市の子規の名所もご案内し、子規の東京での活躍や東京の未だに残る子規の足跡について解説させていただきます。

正岡子規の愛媛県松山市の名所について

まず初めに子規の生まれ故郷である愛媛県松山市の、子規に関連する名所についてご案内させていただきます。

松山市には子規と関係が深い施設や名所がたくさんあります。

松山市内に子規の俳句を刻んだ石碑や子規の像等はいたるところににありますが、下記が特に子規をよく知ることができる施設なので、是非お立ち寄りくださいね。

子規堂 愛媛県松山市

子規堂は愛媛県松山市の正宗寺の中にあり、子規が17歳まで過ごした松山の邸宅を模して建てられた木造平家建の建物です。子規が使っていた机や遺墨、遺品、写真など展示が充実しています。

その他にも子規の当時の書斎が再現されていたり、子規にまつわる物が多く子規ファンは満足できる場所です。伊予鉄の松山市駅から徒歩すぐです。

子規堂公式WEBサイトへ

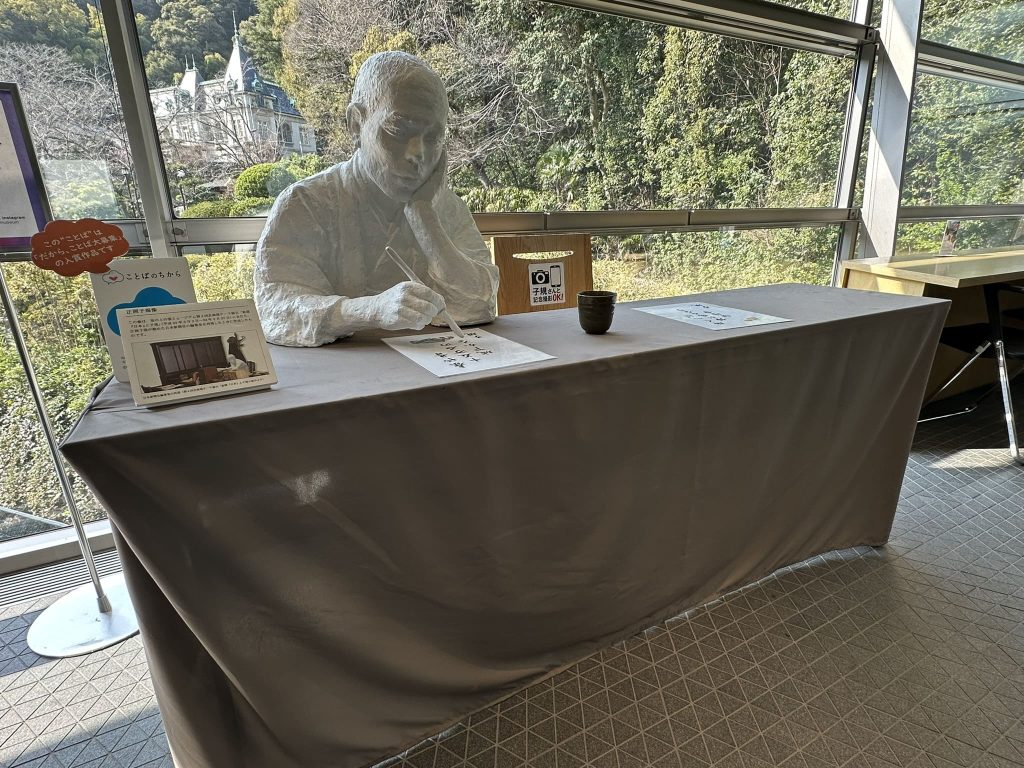

松山市立子規記念博物館 愛媛県松山市道後公園

正岡子規の歴史や俳句、その人生や生活について詳細まで触れることができる博物館です。

道後温泉の街中にあります。約7万点近くの子規関係の収蔵資料があり見ごたえがあります。

松山市立子規記念博物館公式WEBサイトへ

坂の上の雲ミュージアム 愛媛県松山市

司馬遼太郎の名著「坂の上の雲」をテーマにしたミュージアムです。

「坂の上の雲」に登場する3人の主人公、秋山好古・真之兄弟と正岡子規の資料の閲覧など、様々な学習ができます。

司馬小説内の子規を知るには一番良い場所なのではないでしょうか?

子規がテーブルを前にして椅子に座っている像があり、その横に座り子規と記念撮影することができる等の面白さもあります。

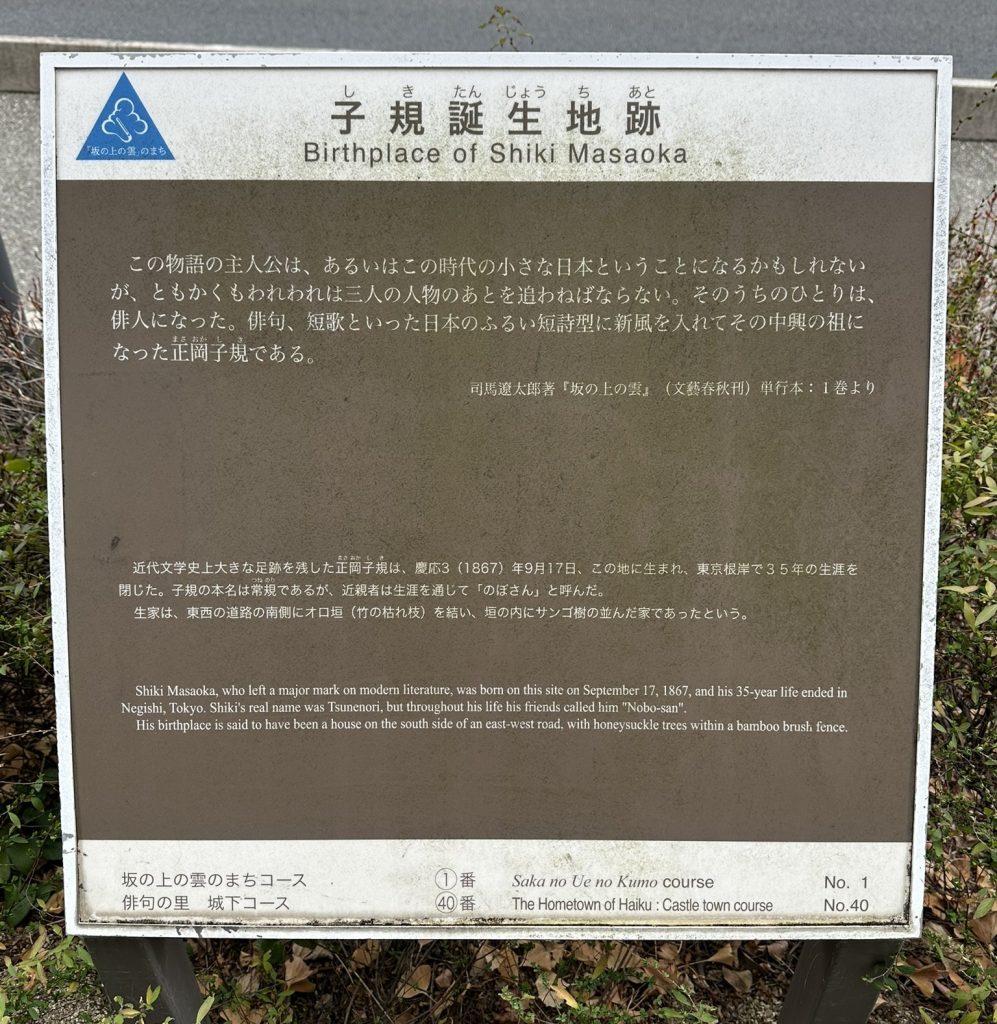

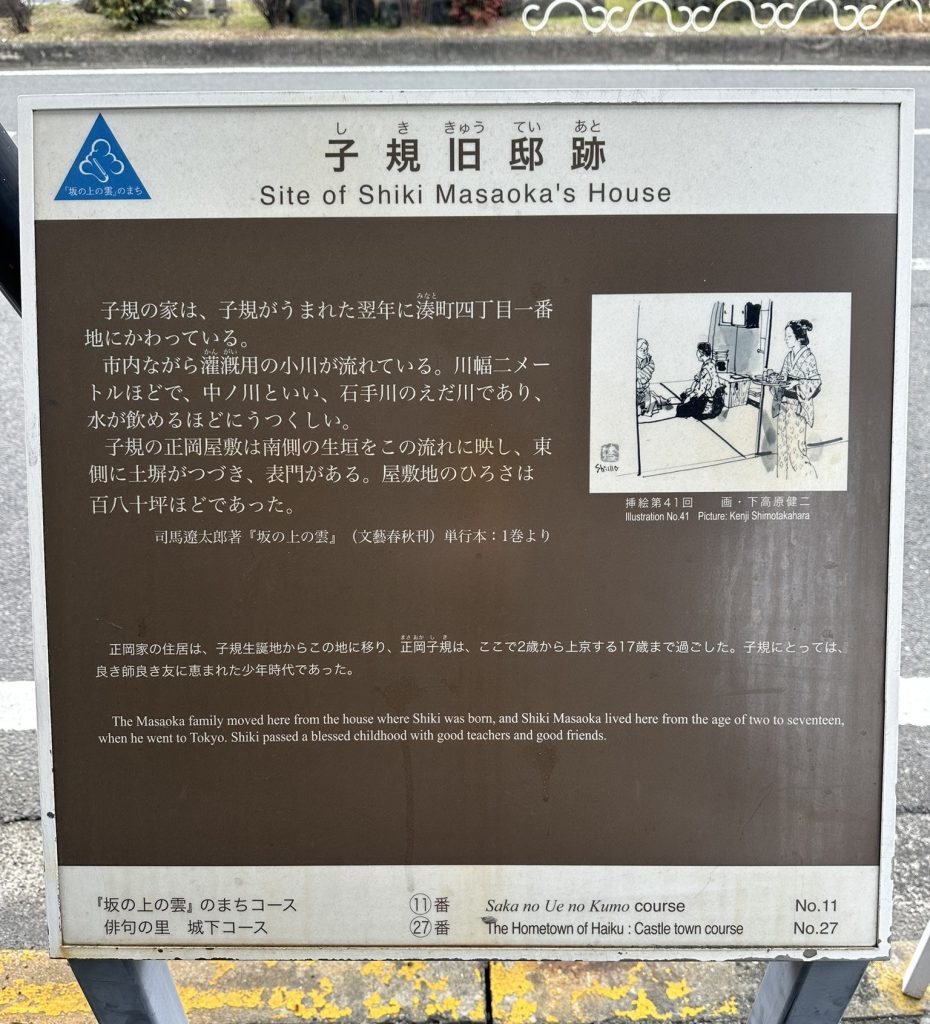

子規誕生地跡と子規旧邸跡碑 愛媛県松山市

松山市花園町にある子規誕生地の石碑です。慶応3年(1867年)子規は正岡常尚の次男として花園町のこの地に生まれ、翌年湊町新町に引っ越しました。湊町にも正岡子規邸跡碑があります。

子規旧邸跡子規 円光寺 子規誕生地跡PDF資料へ

正岡子規と東京について

正岡子規は16歳の時に東京に旅立ち、度々松山に帰って来ているにせよ、基本的に東京でその後の人生を過ごしました。

子規の母八重も妹の律も、その後松山から東京に移り住み、子規と一緒に家族3人で根岸で生活する様になります。

東京は子規にとって単なる居住地ではなく、東京大学を中心に学ぶ場所であり、俳句や短歌、文章といった文学活動を本格的に展開する場であり、また病と向き合う試練の地でもありました。

東京移住と学生生活

子規は1883年(明治16年)16歳の時に学問を志すために松山を離れ単身で東京へ向かいます。

当初は叔父を頼りながら暮らし、共立学校(現在の開成中学校・高等学校)に入学します。

共立学校では漢学や英語を学びながら学問への興味を深め、また新聞や雑誌を通じて新しい文学の世界にも触れる機会を得ました。

ここで夏目漱石と出会い生涯にわたる友情を築き、その後松山で共同生活をしたりもしました。

子規は学生の当初は政治家を志したりしましたが、次第に俳句や文学へと関心を向けていきます。

東京での学生生活は、学問の吸収だけでなく、文学や俳句の創作活動においても重要な時期でした。

子規は次第に俳句への関心を強め、松山にいる旧友たちと俳句を交わしながらその腕を磨いていきます。やがて、彼は俳句の改革を志し、従来の形式にとらわれない新しい表現を追求するようになりました。

小説「坂の上の雲」にもある通り、同じく子規の後に松山から上京してきた秋山真之とも学生らしい充実した青春を過ごした様です。

東京大学文学部に入学

子規は1890年(明治23年)に東京大学文学部に進学しましたが、勉強よりも俳句や漢詩に熱中していた様です。このころから「正岡子規」という号を用い始め、俳句革新を志すようになります。

子規は東京大学在学中に喀血し、その後自らの病状を鳥のホトトギスに喩えました。なぜならばホトトギスは古来から「血を吐くまで鳴く」と言われる鳥であり別名を「子規」と言いました。そこから「子規」という雅号を使うようになったのです。自らの結核による病状とホトトギスを重ね合わせたのですね。

その後、経済的な困窮や学問への興味の変化、新聞記者へのあこがれもあり、大学を中退しました。

新聞記者としての活動

大学を中退した後、子規は新聞社である日本新聞に就職し記者として活動を始めます。新聞「日本」は当時の代表的な新聞の一つであり、子規も政治や文化に深く触れることになります。

子規は新聞記者として活躍すると同時に、文芸欄を担当しながら俳句や短歌の評論を執筆しました。

日清戦争(1894年〜1895年)の際には、本人の強い希望もあり従軍記者として中国へ派遣されたりもしました。

ですがこの戦地で激しく喀血し、結核を発症しました。これが彼の生涯にわたる闘病生活の始まりでした。

闘病生活と文学活動

結核の悪化により、子規は頻繁に療養を余儀なくされました。そんな中でも1896年(明治29年)には仲間と共に俳句雑誌『ホトトギス』を創刊し、俳句革新運動を進めました。このころ、写生を重視した俳句・短歌の新しいスタイルを提唱し、多くの門下生(高浜虚子、河東碧梧桐など)を育成しました。

「病牀六尺」やその他作品の執筆

結核がさらに悪化し、1900年(明治33年)頃にはほぼ寝たきりの生活を送るようになりました。彼は「病牀六尺(びょうしょうろくしゃく)」と呼ぶ狭い病床(現在の子規庵)で執筆を続け、短歌や俳句の革新を追求しました。晩年には写実的な文学評論も積極的に執筆し、正岡子規の文学理論を確立しました。

下記は子規が執筆した作品です。

「歌よみに与ふる書」

「俳諧大要」

「竹乃里歌」

「寒山落木」

「仰臥漫録」

「ベースボール」

その他にも子規は多くの執筆作品を残しています。

子規、最期の時

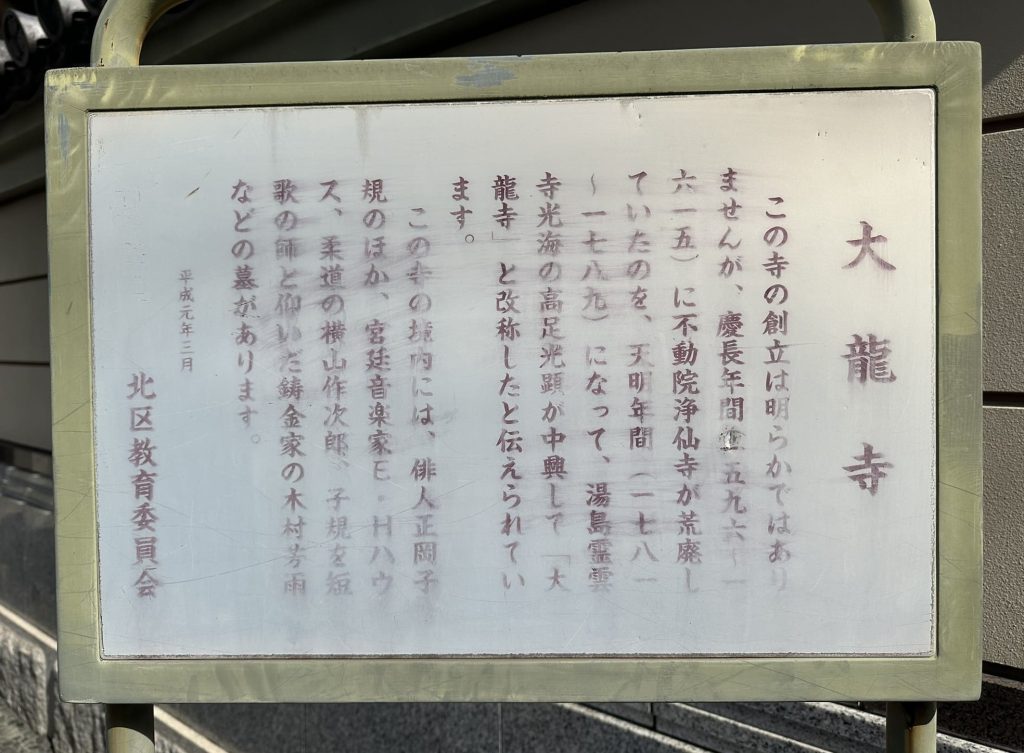

1902年(明治35年)9月19日、子規は根岸の自宅で34歳の若さで亡くなりました。死の直前まで執筆を続け、弟子たちに文学の道を託しました。遺体は田端にある大龍寺に葬られました。

正岡子規とゆかりの深い東京の名所5選について

そんな子規ですが、現在でも東京にははっきりした子規の足跡があり、また子規を愛する人々によって維持されている施設もあります。

今回は東京で子規を感じられる施設や、子規のお墓の解説をさせていただきます。

愛媛県の子規ファンの方も、東京を訪れた際には子規の足跡巡りはいかがでしょうか?

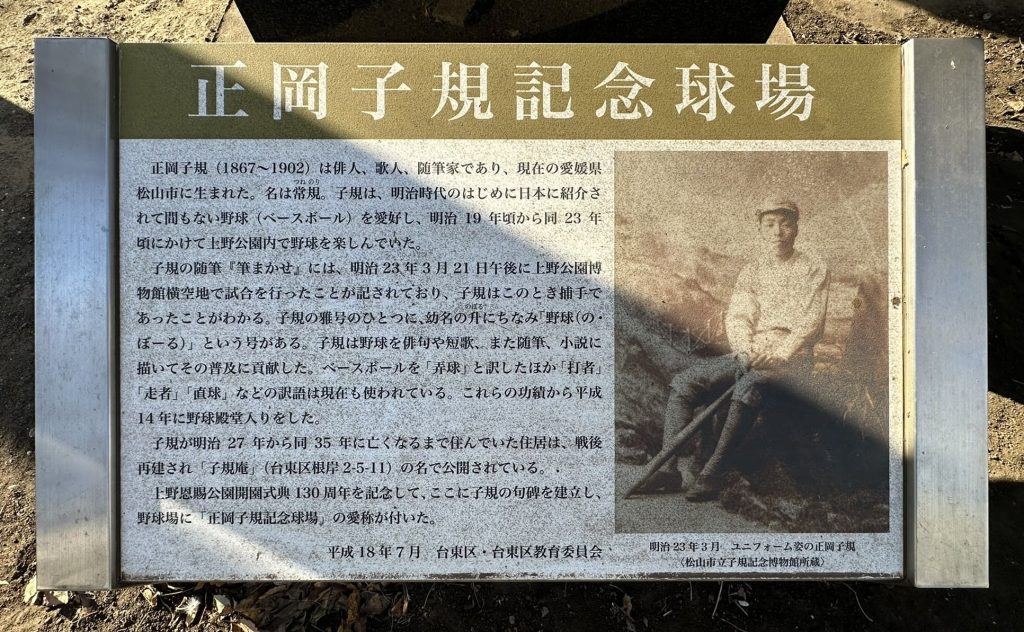

正岡子規記念球場 東京都台東区の上野公園内(子規の東京巡りその1)

JR上野駅の公園口改札をでるとすぐに、広大な上野恩賜公園が広がります。

その公園内の上野駅から歩いて数分の所に「正岡子規記念球場」があります。

1887年(明治20年)頃に子規がこの場所で野球を楽しんだという歴史があり、2006年(平成18年)に上野恩賜公園野球場から改称されました。

球場は主に草野球などアマチュア向けの試合や練習に利用されています。

ナイター施設もあるかなり立派な野球場です。

球場の外周にある石碑には、野球ボールの背景に子規の句「春風やまりを投げたき草の原」が刻まれています。その他に子規と野球についての解説等が記載されています。

正岡子規記念球場のすぐ横には、上野動物園の正面入り口があります。

上野恩賜公園には美術館や博物館があり、公園の散策ついでに球場にお伺いするのも良いのではないでしょうか?

正岡子規記念球場はJR上野駅公園口から徒歩5分程の距離にあります。

住所 東京都台東区上野公園5−20

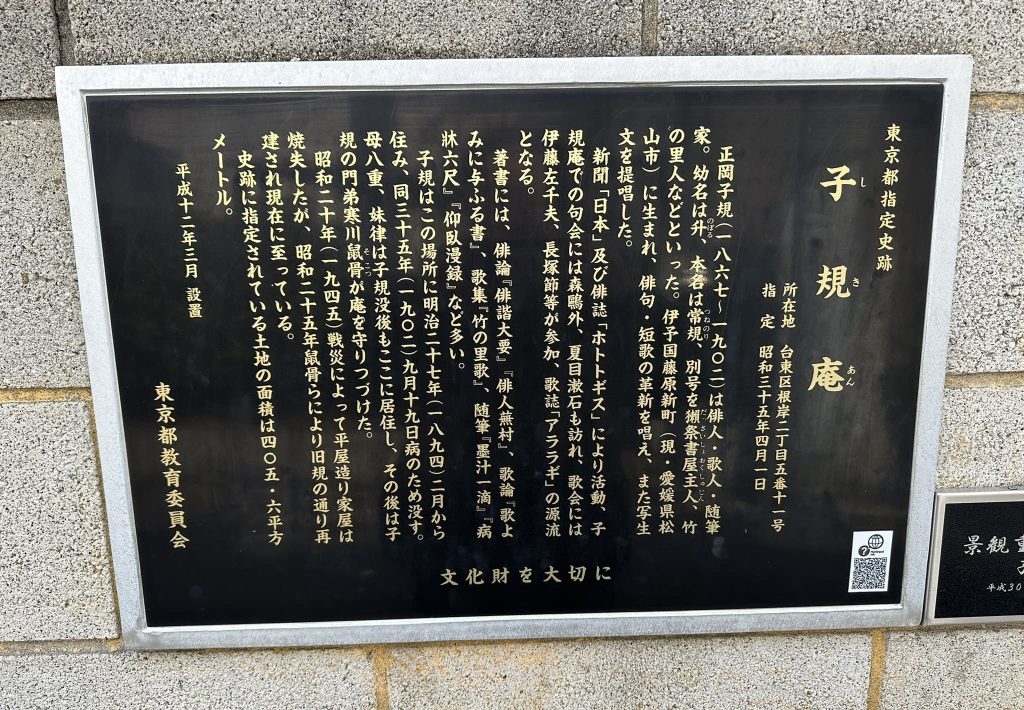

子規庵 東京都台東区根岸(子規の東京巡りその2)

子規が当時東京にて住居にしていた場所に、有志により未だに当時の家と同じ建物が保存されています。

「子規庵」という名前がつき、有料ですが部屋の中やお庭を見学することが可能です。

子規はこの家で1902年(明治35年)に没するまで母八重と妹律と過ごしました。

当時の住居は戦火により焼失され、現在の家は再建された建物ですが焼失前の当時のままの造りとなっています。

子規ファンは是非一度お伺いしたい場所です。

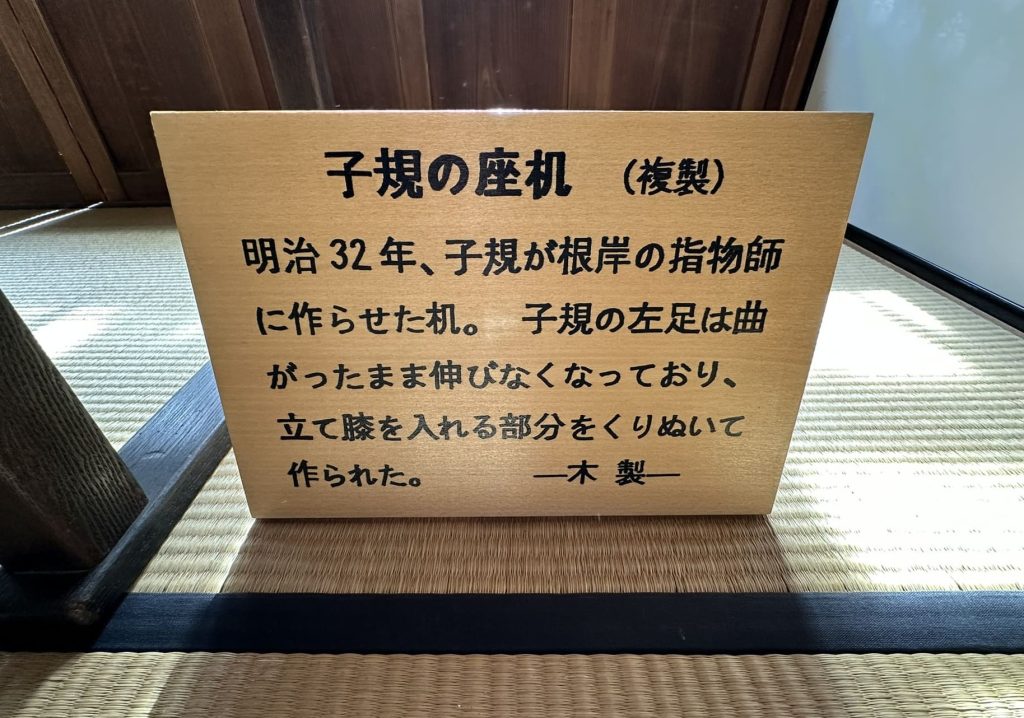

子規の座机を復元した物が当時と同じ部屋の場所にあります。実際に座机に向かって座ることも可能で、当時の子規の気持ちになれる貴重な場所です。

子規もこの座机に向かい、この庭の風景を見ていたことを想像すると、すごく感慨深い気持ちになります。

子規庵は子規の部屋と居間の2部屋になっています。

子規の机のある部屋では当時子規が寝起きし、居間では母八重と妹律が寝起きした様ですね。

現在の居間では子規の偉業等を解説するビデオが流れています。

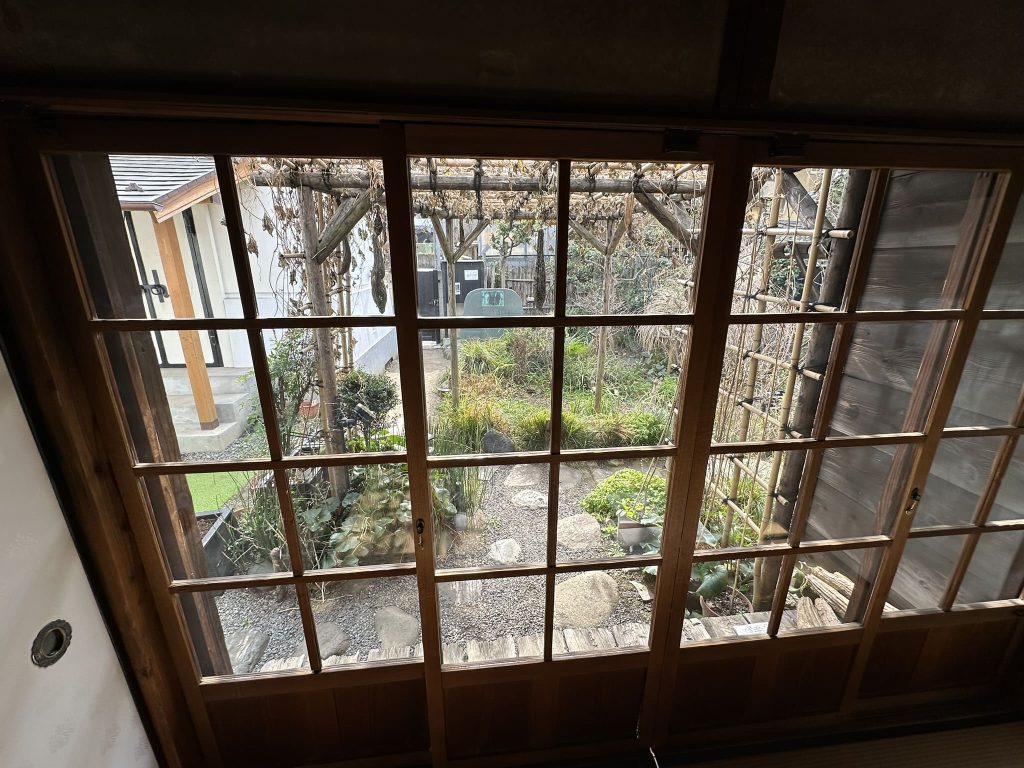

外には子規が愛したお庭が見えます。

子規庵の庭側には有名なガラス戸があります。これは子規の弟子たちが、子規がよく庭の風景を楽しめる様に当時はまだ高値の高級品だったガラス戸をプレゼントした物です。

子規は大変喜んだという話です。

そのガラス戸も再現されていて、今でも子規庵からはガラス戸を通し庭を見ることができます。

子規庵から見たお庭です。子規は寝たきりの生活になってもこの庭を宇宙と捉え愛しました。

重い病気の子規にとって、この庭が全世界であり彼の宇宙であったのです。

この庭を見ながら多数の句も詠まれました。

お庭には当時の植物や俳句の碑があり、実際に部屋から庭に降りて子規庵のお庭を散歩することも可能です。

お庭には当時と同じく、糸瓜(ヘチマ)が育っています。子規は糸瓜の句も多数詠んでいます。

「糸瓜咲て痰のつまりし仏かな」

「痰一斗糸瓜の水も間に合わず」

「をとヽひのへちまの水も取らざりき」

子規庵の中には子規関連の資料や展示物がたくさんあり、大変見ごたえ読みごたえがあります。

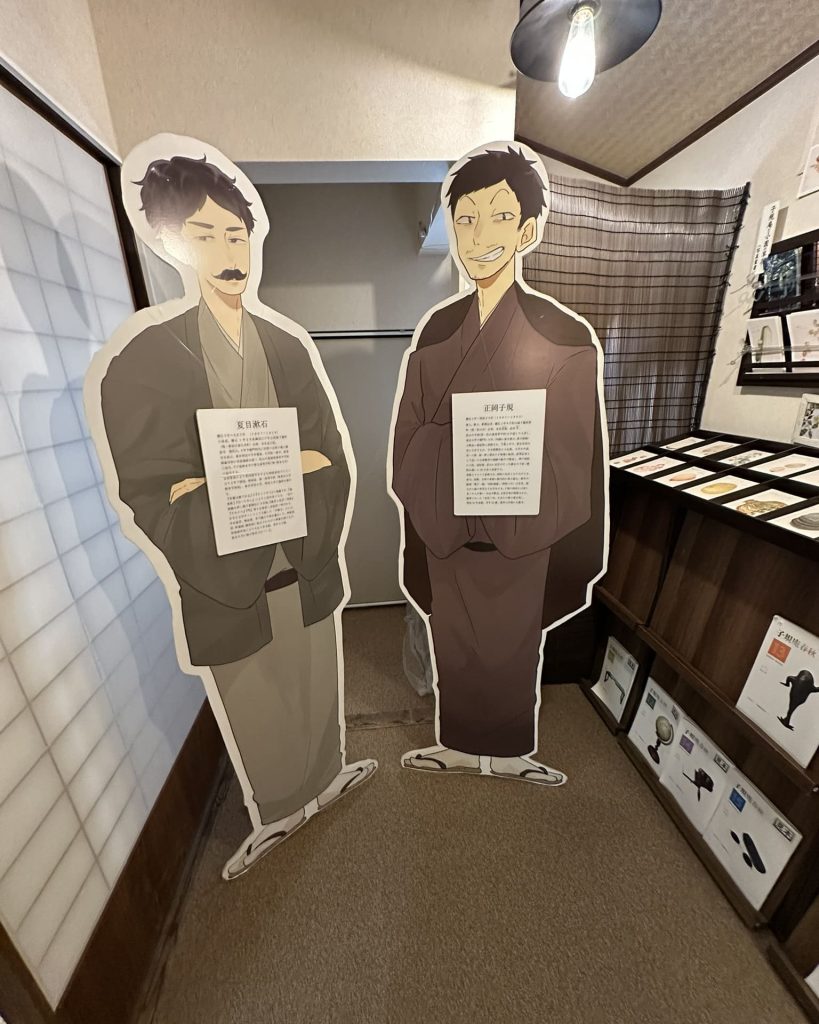

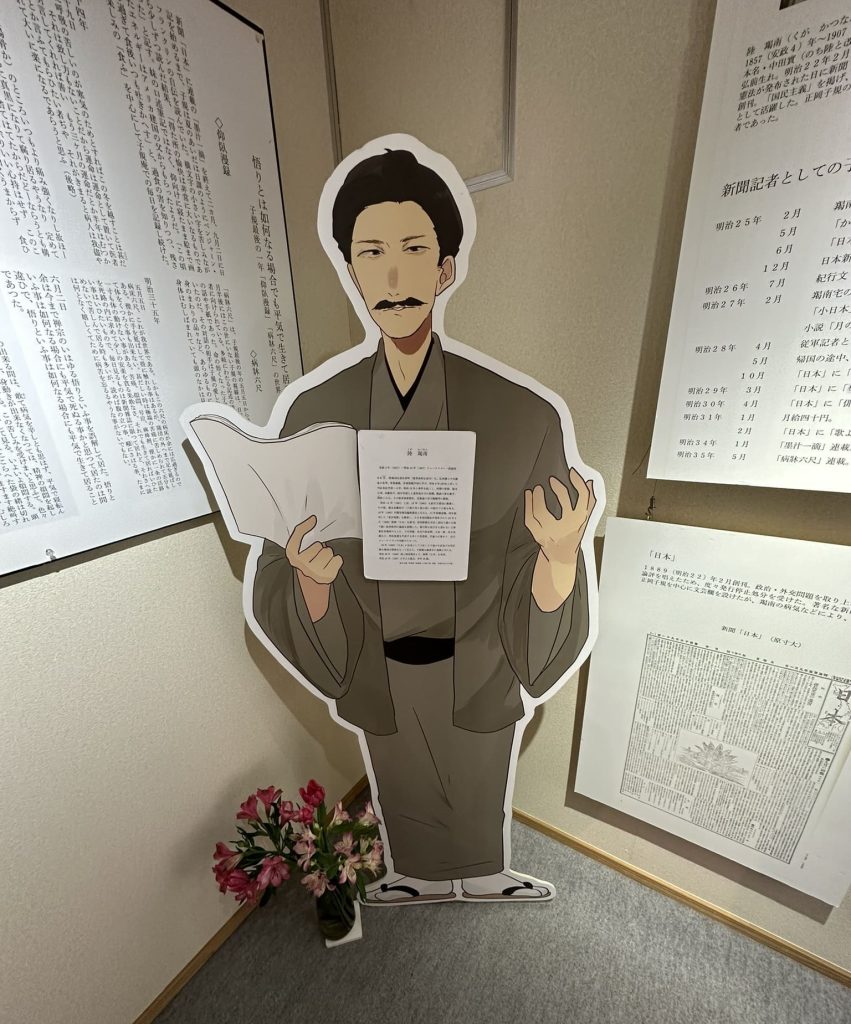

子規庵の昔の台所あたりが資料館の様になっていて、子規の年表や子規を取り巻いた人々の紹介等を見ることができます。見ていると時間があっという間に過ぎていく充実した資料です。

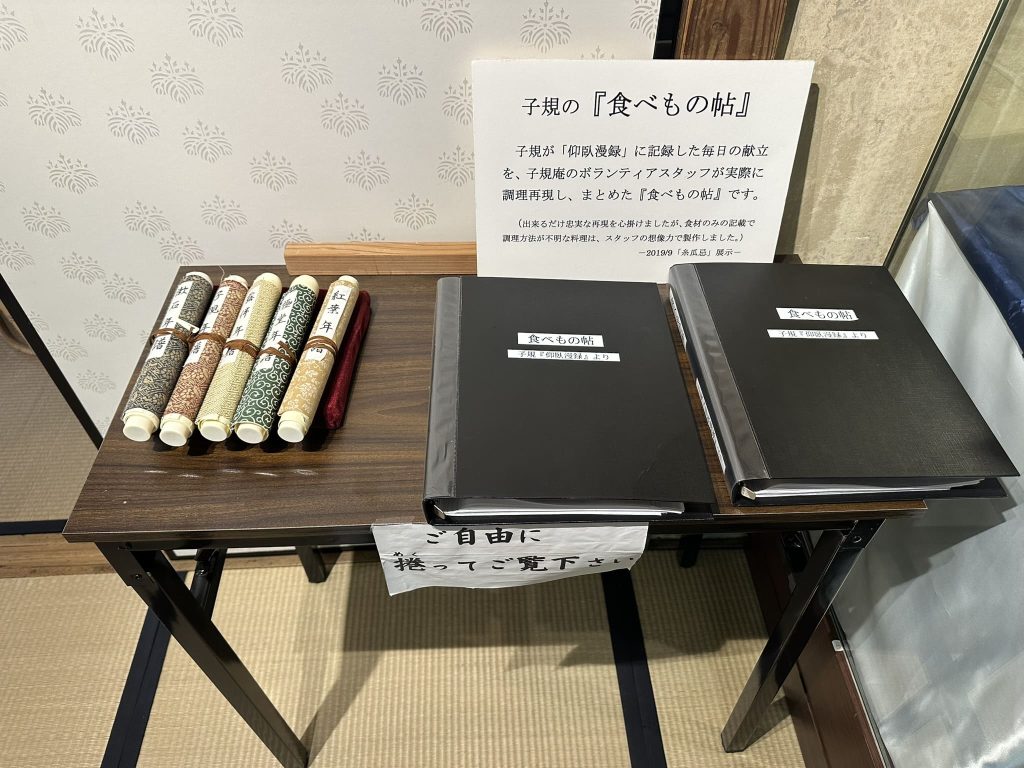

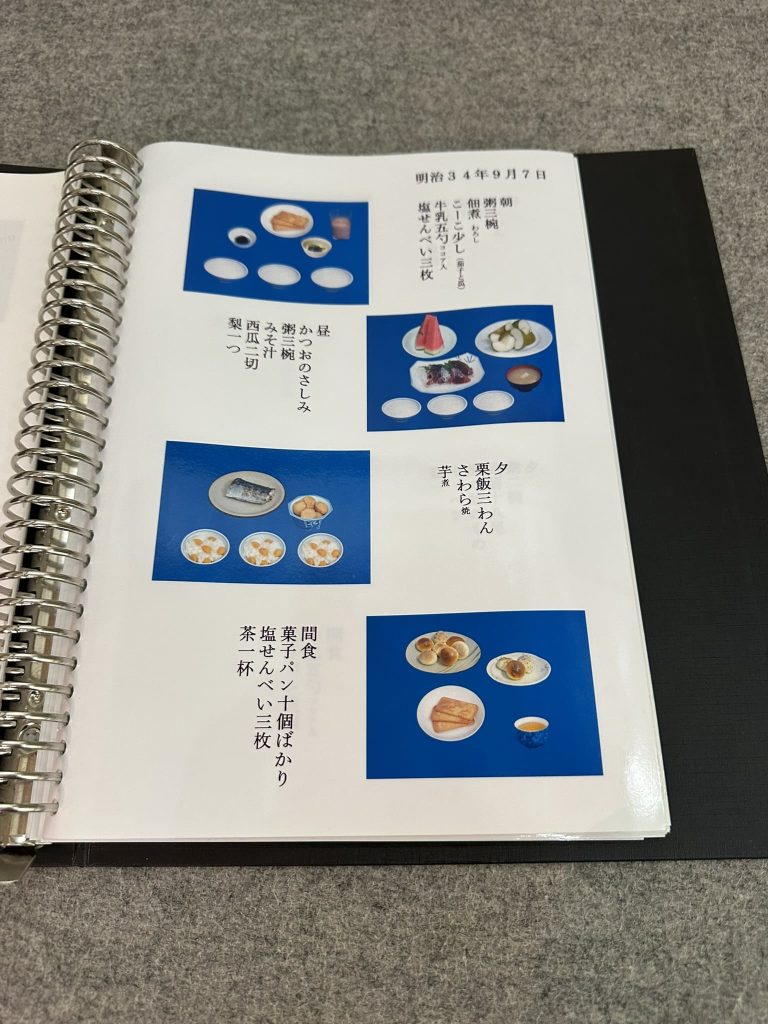

子規の食べもの帖は興味深い読み物です。子規は生前、毎日の食事を日記の様に記していましたが、その内容を現代の食べ物写真で再現した物です。

子規は病気になってもかなりの大食漢だったことが分かります。

愛媛県民には大変お馴染みの「俳句ポスト」がありました。

「俳都松山、俳句ポスト」と記載があります。

子規庵はJR鶯谷駅北口から徒歩5分程の距離にあります。

子規庵の見学は有料で休日の開放になっているのでお伺いの際は公式WEBサイトをご覧ください。

住所 東京都台東区根岸2丁目5−11

正岡子規の墓 大龍寺内 東京都北区田端 (子規の東京巡りその3)

JR田端駅から歩いて10分程にある大龍寺内の墓地に子規の墓はあります。

この辺り北区田端は坂の多い地域で、大龍寺も坂の合間の住宅地にあります。

1902年(明治35年)9月19日、明治の時代と共に生きた正岡子規は34歳でその生涯を閉じ、ここ大龍寺に葬られました。子規は存命中に「静かな寺に葬って欲しい」と、日頃から弟子に話していた様で、武蔵野台地林に囲まれた静かなこの寺が選ばれた様です。

大龍寺の入り口には立派な石碑があり「子規居士墓所」と刻まれています。

大龍寺は中央に立派な二階建ての本堂があります。徳川家と同じ葵の御紋が使われています。

大龍寺に入り、奥に進み墓地に入ると入り口から左の奥の方に子規の墓があります。

3つのお墓が並んでいて、左から正岡氏累世墓、中央が子規居士之墓、右が正岡八重墓と刻まれています。子規は中央に、妹律は一番左の正岡氏累世墓に、母律は右に葬られのているのでしょうね。

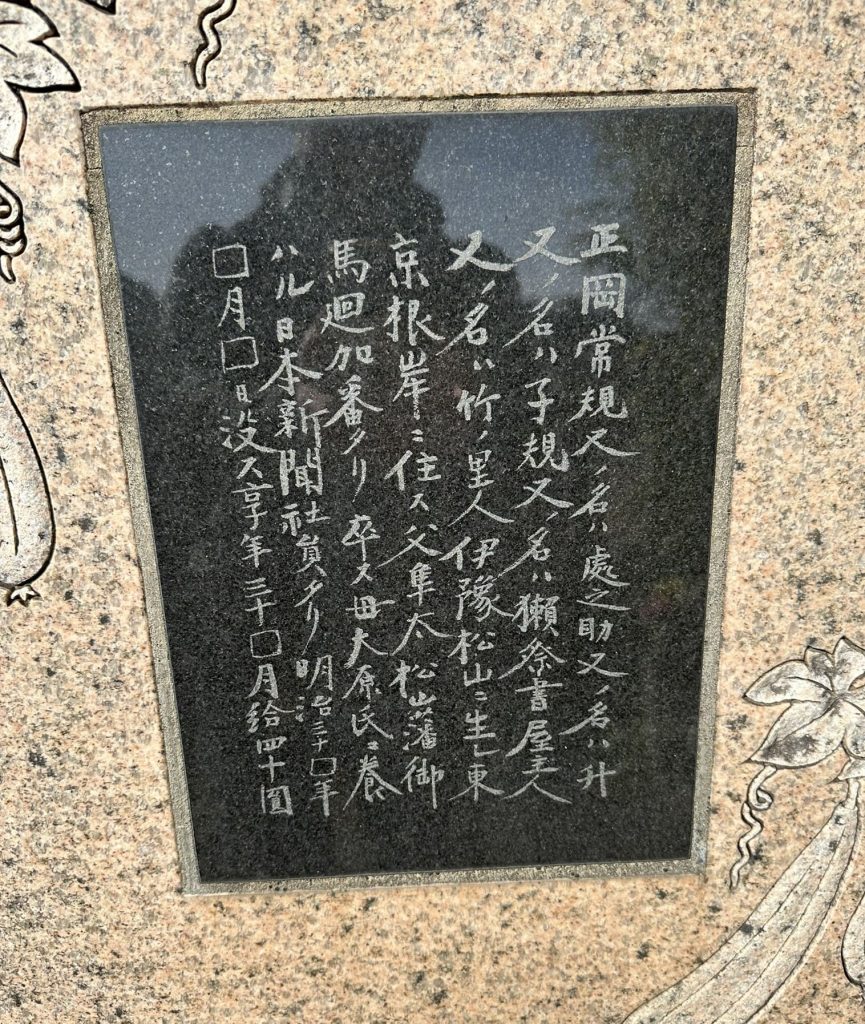

お墓の横には子規の墓碑があり、そこには子規が書いた文が刻まれています。

これは子規が存命中に自ら墓碑への文を書き、友人に託した物です。

下記がその文章です。テレビドラマ「坂の上の雲」では文の通り読み上げられていましたね。

正岡常規又ノ名ハ處之助又ノ名ハ升

又ノ名ハ子規又ノ名ハ獺祭書屋主人

又ノ名ハ竹ノ里人伊豫松山ニ生レ東

京根岸ニ住ス父隼太松山藩御

馬廻加番タリ卒ス母大原氏ニ養

ハル日本新聞社員タリ明治三十□年

□月□日没ス享年三十□月給四十圓

大龍寺の入り口右には、北区教育委員会による大龍寺の解説があります。

大龍寺はJR田端駅北口から徒歩15分程、JR上中里駅からは徒歩25分程の距離にあります。

住所(大龍寺)東京都北区田端4-18-4

大龍寺 | 東京都北区観光ホームページ

羽二重団子本店 東京都荒川区東日暮里(子規の東京巡りその4)

JR日暮里駅南口の改札を出て5分くらいの所に、子規が愛し夏目漱石も食べたであろう有名な「羽二重団子」があります。羽二重団子は江戸時代から続く東京の名物団子で、絹織物の羽二重の様にきめが細かく、光沢感と粘りがあるので羽二重団子と名付けられたとのことです。

子規が好んで羽二重団子を食したことは有名で、子規は羽二重団子を「芋坂の團子」として称賛し、

子規の紀行文「道灌山」や日記「仰臥漫録」に羽二重団子の名前が記されています。

夏目漱石の小説「吾輩は猫である」にも、「·····芋坂に行って團子を食いましょうか···」という一節が登場します。

現在でも羽二重団子の本店は日暮里の芋坂を下りきったところにあります。

実際にお店に入ると、メニューにはお茶と団子が味わえる「子規セット」や「漱石セット」があります。

子規セットは「焼き団子が1本、あん付きが3本」なのですが、これは子規の「仰臥漫録」において「あん付き3本、焼き1本を食う」と載っているので、それを再現したとのことです。

それに対して漱石セットは「焼き団子が1本、あん付きが1本」です。

子規ファンの方は是非日暮里にお伺いして、子規や漱石が愛した二重団子を是非食したいですね。

写真は上記の通り「子規セット」です。

二重団子本店の右横には「二重団子の由来」が記されています。

店内にも二重団子の歴史を感じられる展示物や戊辰戦争を偲ばせる物があり見学することができます。

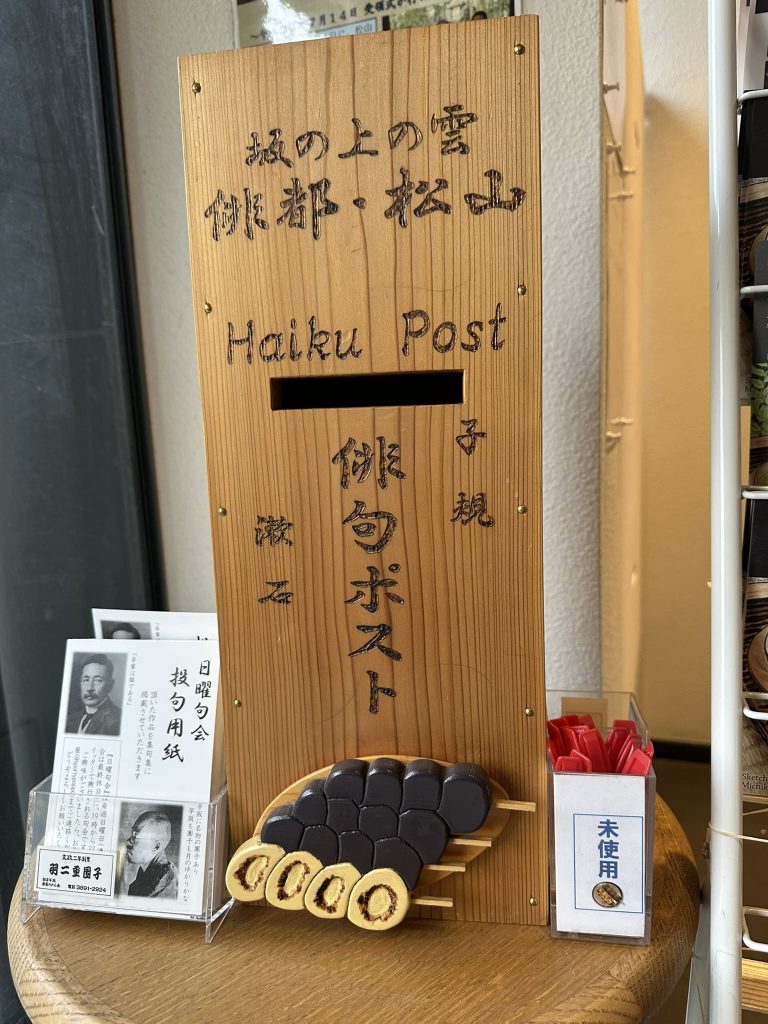

また店内には前述の子規庵と同じ、「俳句ポスト」がありました。

羽二重団子本店の東京でも句会を開催いただいている様ですね。

羽二重団子本店はJR日暮里駅南口から徒歩5分程の距離にあります。

住所(羽二重団子本店)東京都荒川区東日暮里5-54-3

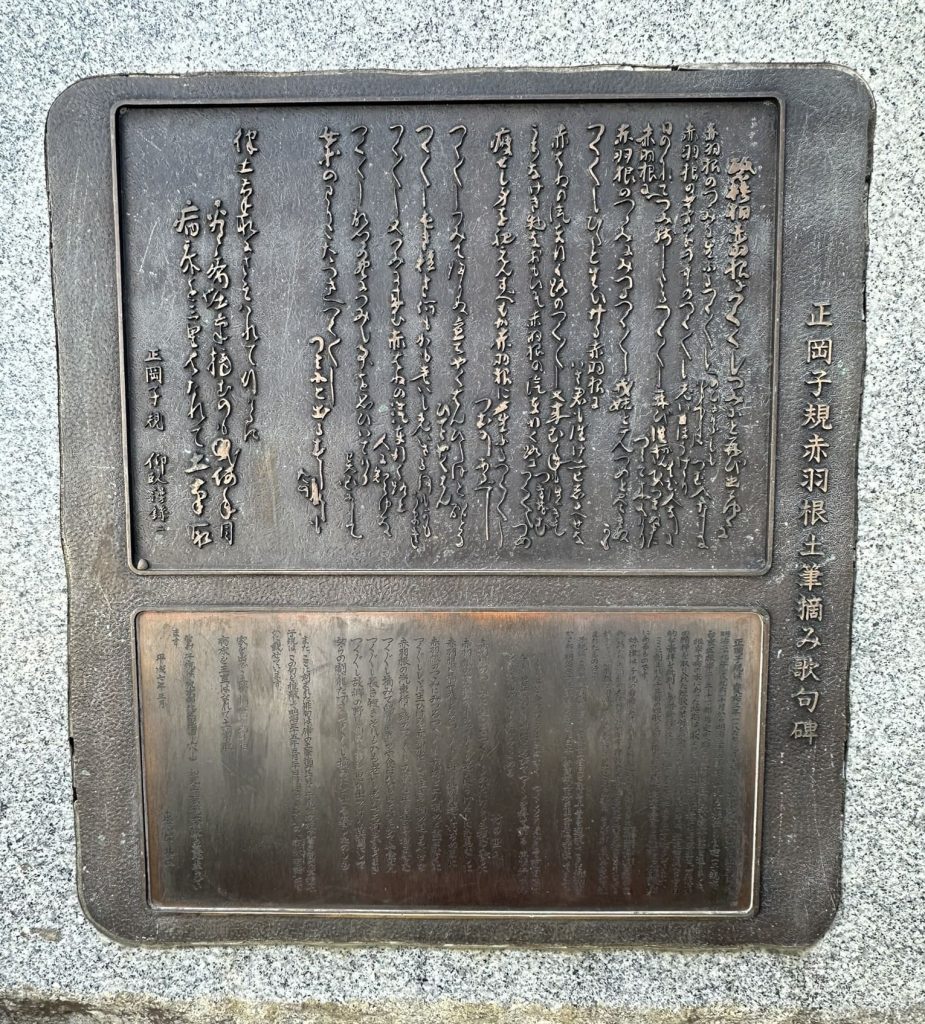

正岡子規赤羽根土筆摘み歌句碑 北区立清水坂公園 東京都北区十条仲原(子規の東京巡りその5)

東京都北区にある清水坂公園は、子規の妹である律に関係の深い場所です。

子規の妹律は、根岸での子規との生活で長い間子規の看病を続けていますが、子規の家の近くに引っ越してきた子規の弟子とも言える川東碧梧桐(かわひがしへきごとう)に誘われて赤羽につくしを摘みにでかけました。律はそのことを子規に話し、子規はそれを句にしました。

そんな背景があり、律が訪れたであろう現在の北区十条(赤羽付近)の清水坂公園に「正岡子規赤羽根土筆摘み歌句碑」があります。

碑に記載されている内容については、私の旅日記~お気に入り写真館~様の内容を引用させていただきます。

ここに刻まれた13首の短歌と2句の俳句は、子規は病床で愛用した雑記帳「仰臥漫録」にあるものです。

出典:清水坂公園~正岡子規赤羽根土筆摘み歌句碑~

妹の律は、子規の看病に明け暮れましたが、近くに引っ越してきた河東碧梧桐と彼の家族に誘われ、赤羽根の土筆摘みに訪れます。律は帰宅すると枕元で土筆の袴をとりながら、嬉しそうに赤羽根での様子を子規に話しました。これらの歌は、そんな律の様子を見て詠まれたものです。

子規は、この13首の草稿から7・8・11首目を除いて10首を選択し、これに推敲をかさね、明治35年4月4日の「日本」新聞紙上に竹の里人の名で発表しています。

つくしほど食ふてうまきはなく つくしとりほどして面白きはなし 碧梧桐赤羽根村に遊びてつくしを得て歸る 再び行かんといふに思いやり興じてよめる竹の里人

赤羽根のつゝみに生ふるつくづくしのびにけらしも摘む人なしに

赤羽根の茅葺の中のつくづくしおいほうけたりはむ馬なしに

赤羽根に摘み残したるつくづくし再び往かん老い朽ちぬまに

赤羽根のつゝみにみつるつくづくし我妹と二人摘めど盡きなくに

つくづくししゞじに生ひける赤羽根にいざ往きて摘め道しるべせな

赤羽根の汽車行く路のつくづくし又來む年も往きて摘まなむ

つくづくし摘みて歸りぬ煮てや食はんひしほと酢とにひてゝや食はん

つくづくし長き短きそれもかも老いし老いざる何もかもうまき

つくづくし故郷の野に摘みし事を思ひ出でけり異國にして

女らの割籠たづさへつくづくし摘みにと出る春したのしも

また、ここに刻まれた俳句は、律の土筆摘みについて、子規が病床で書き留めた草稿です。子規は、この句を推敲して明治35年5月20日付「ほととぎす」の「病床苦語」のなかに載せています。

家を出でて土筆摘むのも何年目

病床を三里はなれて土筆取

清水坂公園は敷地も広く施設が充実していて、夏場は水遊びもできる気持ちの良い公園です。

この公園を散歩して、当時の子規や律に思いを馳せるのもよいですね。

清水坂公園はJR赤羽駅から徒歩16分程の距離にあります。

住所 東京都北区十条仲原4-2-1

東京の正岡子規名所めぐりの東京下町ウォーキングについて

子規の足跡を巡るJR上野駅からJR赤羽駅までの中距離ウォーキングはいかがですか?

今回ご紹介した、

「正岡子規記念球場」

「子規庵」

「大龍寺子規の墓」

「羽二重団子本店」

「北区立清水坂公園」

ですが、全てJR京浜東北線沿いにあり、東京の南から北へほぼ一直線上にあるのです。

ですので、この子規の関係性の深い5ヵ所はちょうど半日くらいで歩き通せるウォーキングコースとしてほどよい距離でもあります。

Googleマップで確認すると、全部で11キロ前後の様で、歩き慣れていないと結構辛い距離になるかもしれませんが、コースはほぼJR京浜東北線沿いなので、歩き疲れたらすぐ電車に乗って移動が可能です。京浜東北線に乗り降りしながらの散策もお勧めです。

テレビドラマの「坂の上の雲」では、主人公の秋山真之が最終回に子規の墓参りをするシーンが登場します。それは「羽二重団子本店」の店頭辺りから団子を食べスタートし「子規庵」の前を通り「大龍寺の子規の墓参り」をして日露戦争の風景を思い出しながら「王子」に抜ける、という道のりです。

今回はその道のりも現代のウォーキングコースとして見てみましょう。

「坂の上の雲」ファン「秋山真之」ファンの方も是非このウォーキングのチェレンジはいかがでしょうか?では、その想定コースを見てみましょう!

今回の記事中全ての正岡子規足跡巡り、ウォーキングコースの時間と参考距離

JR上野駅を出発してゴールはJR赤羽駅とするコースです。

今回取り上げた全ての子規ゆかりの場所を網羅してあります。

【スタート】

●JR上野駅●

↓(徒歩5分位350mの距離です)

↓上野駅公園口改札を出て上野公園に入り、上野動物園に向かって歩けば球場がすぐ左にあります。

↓

●正岡子規記念球場●

↓(徒歩22分1.6キロの距離です)

↓上野公園を出て鶯谷駅に向かいます。鶯谷のホテル街の片隅に子規庵があります。

↓

●子規庵●

↓(徒歩6分450mの距離です)

↓この区間は大変近く分かり易いので、すぐ到着してしまいます。

↓当時子規の家から羽二重団子はすぐに買いに行けたのでしょうね。

●羽二重団子本店●

↓(徒歩35分2.6キロの距離です)

↓この区間は有名な谷中の商店街に立ち寄るのも良いです。

↓田端文士村記念館も途中にあります。

●大龍寺子規の墓●

↓(徒歩1時間10分5キロの距離です)

↓この区間は王子の飛鳥山公園を通り抜けると楽しいです。

↓子規と同じ明治に活躍した渋沢栄一記念館もあります。

●清水坂公園●

↓(徒歩16分1.1キロの距離です)

↓この区間は公園から十条や赤羽の住宅街を抜けると赤羽駅前に着きます。

↓

【ゴール】

●JR赤羽駅●

移動時間だけの合計は2時間34分で移動距離は11.1キロになります。

各名所に立ち寄ったり休憩したりすれば、ちょうど半日位のウォーキングになります。

子規所縁の場所を巡りながら東京下町ウォーキングを楽しむのはいかがでしょうか?

このコースをJR京浜東北線で「上野駅~赤羽駅」に乗車したとして、京浜東北線の駅は9駅区間となります。全行程を徒歩ではなく、所々を電車で移動することも可能です。

上野駅

↓(正岡子規記念球場があります)

鶯谷駅

↓(子規庵があります)

日暮里駅

↓(羽二重団子本店があります)

西日暮里駅

↓

田端駅

↓(大龍寺子規の墓があります)

上中里駅

↓

王子駅

↓

東十条駅

↓(清水坂公園があります)

赤羽駅

テレビドラマ「坂の上の雲」最終回秋山真之のウォーキングのコース時間と参考距離

さて次は「テレビドラマ坂の上の雲」の最終回で「秋山真之」が巡ったコースそのままを再現してみました。「小説坂の上の雲」の中でも、もちろんこのコースは登場します。

ドラマ内では、真之が羽二重団子本店の前辺りのシーンからスタートし、朝飯として羽二重団子を食べ、そのまま子規の家の前(子規庵)まで行きますが、妹律や母八重に声をかけることなく立ち去り、子規の墓参りをします。そして墓辺り後に坂の上から街を見下ろして終わるのですが、最後のシーンは立地的に現在のJR王子駅とさせていただきました。

【スタート】

●羽二重団子本店●

↓

↓(徒歩22分1.6キロの距離です)

↓

●子規庵●

↓

↓(徒歩42分2.9キロの距離です)

↓

●大龍寺子規の墓●

↓

↓(徒歩32分2.3キロの距離です)

↓

●JR王子駅●

全ての移動時間の合計は1時間36分で移動距離は6.8キロになります。

最初にご紹介させていただいた、5ヵ所全部を巡るコースよりお手軽なウォーキングになるかと思います。

このコースも京浜東北線の電車に乗るとしたら下記の行程となります。

日暮里駅

↓(羽二重団子本店があります)

鶯谷駅

↓(子規庵があります)

日暮里駅

↓

西日暮里駅

↓

田端駅

↓(大龍寺子規の墓があります)

上中里駅

↓(真之が坂から空を見る辺りの景色)

王子駅

東京の正岡子規名所のまとめ

さて子規の東京足跡巡り5選はいかがでしたか?

愛媛県の方で子規に造詣の深い方は、東京旅行の際には是非今回ご紹介させていただいた名所に立ち寄ってくださいね。

松山市にも子規堂や松山市立子規記念博物館、坂の上の雲ミュージアムなど、子規の人生に触れられる施設はたくさんありますが、東京の子規庵などは子規ファンにとって松山市に負けない位の魅力的な施設です。

東京の方も、この記事の子規の足跡を巡っていただき、是非子規の生まれ育った愛媛県松山市にも子規の足跡散策においでくださいね!

コメント

しっきーが大好きなので、とても参考になります。