2026年(令和8年)の椿まつり(お椿さん)は2月23日(月曜、天皇誕生日)から25日(水曜)の3日間、伊予豆比古命神社(椿神社)で開催されます。

伊豫豆比古命神社(いよづひこのみことじんじゃ)は、2,000年以上の長い歴史を持つ神社です。

地元では「椿神社」「椿さん」などと呼ばれて親しまれており、愛媛県民なら知らない人はいない有名な神社です。

主に商売繁盛・開運縁起の御利益があり、年間を通してさまざまな神事が行われています。

創建以来継承されている「椿まつり」は毎年旧暦の1月7日~9日の3日間(今の歴では毎年1月下旬又は2月初旬)に渡って開催されます。72時間ぶっ通しで開かれるその祭りは、愛媛県で最も有名な祭りの1つです。

毎年40万人から50万人が訪れ、参道には800店あまりの屋台も立ち並びます。

2025年度の椿祭りは2月4日(火曜)~6日(木曜)の3日間に開催され、平日にも関わらずたくさんの参拝者が訪れました。

愛媛県民は、ちょうどこの「椿祭り」の頃が1年で一番寒い時期という認識があり、祭りが終わるとそろそろ寒さも徐々に弱まり、温かい春が来るのを待ち遠しくなるのです。

ですので椿祭りは「伊予路に春を呼ぶまつり」とも呼ばれます。

今回の記事は、そんな伊豫豆比古命神社(椿神社)の詳細をご紹介させていただきます。

是非こちらも御覧ください!【公式】南海放送NEWS(チャン4)

【伊予路に春を呼ぶ】今シーズン最強寒波の中、椿まつり開幕!南海放送<NEWS CH.4>

。

※内容などは閲覧日により変更されている場合があるためご注意ください。

【情報で愛媛を盛り上げる!愛媛においでたなもし!南海放送 RNBエンタメディア】

椿まつり(お椿さん)について 2025年(令和7年)2月4日から6日までの3日間の催し

伊豫豆比古命神社では、毎年旧暦の1月7日~9日までの3日間、「椿まつり」「お椿さん」と呼ばれる春季例大祭が催されます。

主に商売繁盛・縁起開運・家内安全などを祈願するお祭りです。

夜を徹して行われる大きなお祭りということもあって境内には約800もの露店が並び、商売繁盛のための熊手や、限定品のはいから飴・えんぎ飴などを求めて多くの参拝客が詰めかけます。

72時間休みなくぶっ通しでお祭は開催され、深夜でも人の絶えることが無いほど賑やかです。

2025年度の椿祭りは2月4日(火曜)~6日(木曜)の3日間に開催され、平日にも関わらずたくさんの参拝者が訪れました。

お祭り期間には椿神社の長い参道(国道379号から椿神社までの約800メートルの1直線の道は全て椿神社の参道であり、普段は自動車の行き来する道ですが祭り期間は車は通行止めとなります)800店あまりの屋台がびっしりと立ち並びます。

愛媛県中のお祭り屋台が全て集合した様な壮観な眺めになります。

椿祭りの可愛いいお守り「冨久椿(ふくつばき)」

冨久椿は、椿祭りの期間3日間だけいただくことができる椿神社の大変可愛らしいお守りです。

サイズは大、中、小、があります。

このお守りは、前述した通り愛媛の県名になっており、伊豫豆比古命神社の四柱御祭神の一柱である愛比売命(えひめのみこと)がモデルになっているとのことです。

いただきましたら願い事を裏に記入し、家に1年間お祀りして2年目に椿神社の回廊までお持ちするとのことです。

椿祭りの期間中3日間椿神社に参拝しないといただくことができないので、愛媛県民にとって大変貴重なお守りです。椿祭りで参拝したら是非購入させていただきたいですね。

椿祭りの縁起物について

椿祭りの期間に、縁起物を販売している屋台も立ち並びます。

縁起物の屋台は、本堂の桜門周辺に多いです。

縁起物は5種類に分かれており「熊手」「ざる」「俵」「宝船」「扇」なのですが、愛媛県内の企業や商店等がこの機会に購入します。

椿神社は商売繁盛のご利益があるからですね。

この5種類の縁起物ですが、毎年購入するとして興味深い購入の順番があるのです。

それは毎年「熊手」「ざる」「俵」「宝船」「扇」の順番で買いそろえていくというものです。

その順番には商売繁盛の意味があり、

(1)「熊手」でお金をかき集めるために最初に「熊手」を買います。

(2)次に「ザル」を買い、その「ザル」で熊手で集めた金をすくいます。

(3)すくったお金を詰めるために「俵」を買います。

(4)その俵を積み船出をするため「宝船」を買います。

(5)宝船を出港させるために「扇」を買い風を起こします。

という理由の順番なのです。

それで最後の扇を買った次の年からは、また熊手を買うところから始めます。

ですが前回の1周から比べて少し大きな物を買うとご利益があるという話です。

ですので1年に一つづつ「熊手」「ざる」「俵」「宝船」「扇」を買うので、5年で1セット揃ったことになります。そして6年目にまた「熊手」を買うので長い期間椿祭りと寄り添うことになりますね。

今回私はスタートということで、小さい熊手を購入させていただきました。

椿まつりの手づくりえんぎあめ

お祭屋台の中に「えんぎあめ」の屋台もありました。

この飴は文字通り大変縁起の良い飴ということで人気があります。

椿祭りの3日間でないと購入できない?という話で、屋台には行列ができていました。

昔はこの「えんぎあめ」を「おたやん飴」と言ったそうです。

「おたやん」とは愛媛の古い方言で「元気な娘」という意味です。

切っても切っても金太郎飴の様に顔がでてきます。

夕方から夜にかけても椿祭りの人出が絶えません

文字通り72時間ぶっ続けで行われる椿祭りですが、日が落ちてもずっと屋台は盛況で、人通りも絶えません。

仕事が終わった方々等も夕方以降に参拝されるのですね。

屋台の電灯と神社の光が綺麗に見えます。

「お忍びの渡御」という椿祭りのお神輿について

2025年の椿祭りは2月4日(火曜)、5日(水曜)、6日(木曜)の3日間でしたが、その中日の5日(水曜)18時頃に「お忍びの渡御」と呼ばれるお神輿を見ることができました。

これは椿神社で御祭神を神輿にお遷しし、金刀比羅神社(北土居町)までお神輿を担ぎます。

このお神輿は厳粛な雰囲気で始まり、なんと神輿が社殿より参道と楼門へと至る間は神輿を担ぐ舁き夫は声をださず、神輿をあまり揺らさないで担ぐという全国でも珍しいお神輿です。

そのため「お忍びの渡御」と言われるとのことです。

なぜ椿神社のお神輿は「お忍びの渡御」と呼ばれ静かに移動するのか?

なぜ椿祭りのお神輿は夕方に出発して、尚且つ「お忍びの渡御」呼ばれ、境内では全国的にも珍しく静かに行動するのか?

インターネットで検索してもその理由はでてこなかったのですが、1つの説を縁起物屋台をだしている店員さんにお聞きしました。

その方も「真偽は定かではない」と仰っていたので、1つの説としてお読みください。

【お忍びの渡御の理由の説~縁起物屋台の方より~】

「伊豫豆比古命神社は女系の神様が奉られているので、この中日のお神輿は、滅多にない女系神様の夜遊びの出発なのです。

まさに女系神様のお忍びの夜遊びなのです。金刀比羅神社というお隣の神社への夜遊びなわけです。

なので女性の夜遊びは男性に堂々と「夜遊びの出発」を語るものではなく、こっそりと夜の街に出発するものです。なので18時頃という夕方に、音を立てず境内を出発し、境内を出たら十分夜遊びを楽しむために声をだし神輿を盛大に担ぐのです。それがこの「お忍びの渡御」なのです…」

とのことなのです。かなり納得できる説だと思いますが、他の神様への配慮で無言という説もあるそうです。なんとも不思議で神秘的なお神輿です。

2025年2月5日の18時頃に椿祭りのお神輿「お忍びの渡御」が始まりました

椿祭りの中日5日、18時頃になると、椿神社の境内が急に緊迫した空気になりました。

境内にはカメラを構えた参拝客の皆様が集まり始め、警備の方々にも重い緊張感が走っているのが分かります。

そして白い法被の背中に丸に椿の文字が入った方々が厳かに境内に入って来られました。

この方々が、今回の椿祭りのお神輿を担ぐ舁き夫の皆様です。

舁き夫の方々は本堂に向かい無言で境内の階段を登っていかれます。

大変厳かな空気を感じます。

椿神社のお神輿の舁き夫の方々は、近隣地域の皆様が持ち回りでお役目をいただくのだとお聞きしました。

しばらくすると、舁き夫の皆様がお神輿をかついで本殿の辺りから出てこられました。

前述した様に、舁き夫の方々は終始無言です。

お神輿と言えば威勢の良い掛け声を連想するのですが、無言のお神輿は大変神秘的に感じます。

無言で境内を進んできたお神輿は、境内の桜門を越えたところでいったん置かれました。

そしていったん置かれたお神輿の真上に「鳳凰の飾り」が桜門前で取り付けられました。

とたんにお神輿がさらに立派に、荘厳に見えてきました。

大変神聖で厳かな神事が目の前で展開され、見ている方々にも緊迫した空気が流れています。

見ているこちらも緊張してしまう様な儀式でした。

お神輿に鳳凰の飾りを付け境内を出てからは、舁き夫の方々の威勢の良い掛け声が始まり、お神輿も大変上下に激しく担がれています。

今までがし静かな無言の移動でしたので、そのギャップが大変興味深く迫力がありました。

お神輿の前後には、同じ法被に椿の紋が入った提灯を持った方々が一緒に移動なさっていました。

そしてお神輿は参道の参拝者の中を進み、国道まで到着しました。

そこでまた大きなかけ声と激しい担ぎが行われ、お神輿は金刀比羅神社まで向かって行かれました。

2時間後程にお神輿は椿神社に戻って来るとのことです。

愛媛県内でも秋祭りを中心にお神輿は地域ごとたくさん見ることができますが、

椿祭りのお神輿はまた特別な雰囲気と厳かさがあり、大変な見ごたえがありました。

椿祭りのお神輿の動画のご紹介

今回の椿祭りのお神輿「お忍びの渡御」で動画を撮影させていただきました。

下記は椿神社境内の無言の移動が終わり、境内の外に出て威勢よくお神輿の練りが行われている姿です。

椿神社の境内をでてすぐ左の駐車場あたりで行われたお神輿の練りです。

すごい迫力に圧倒されました。

提灯も一緒に揺れているところが一層迫力を醸し出しています。

次の動画は参道を通り国道あたりで行われたお神輿の練りです。

次の動画は2023年1月29日撮影の動画ですが、お神輿の真上に「鳳凰の飾り」が桜門前で取り付けられる貴重な映像です。

祓岩で厄落としをしてみました

後ほど解説させていただいく祓岩の厄落としですが、椿祭りの時に挑戦してみました。

500円で買える「厄玉」に自身の穢れを移し、この岩にぶつけることで厄を祓うことができるとのことです。

これが祓岩の側で500円で販売されている厄玉です。丁寧に厄玉の取り扱いの説明書もいただける様になっていました。

厄落とし 厄玉 わざわい除け

玉の穴に息を吹き込み

ケガレをうつしたあと

岩に向けて投げ

厄·災いを清めます

初穂料 500円

と書いてあります。

ではここに500円を入れて玉を1ついただいてみましょう。

玉を1ついただきました。

玉は陶器の様な素材でできている様です。

ですので「祓岩」に投げつけると確かに割れてしまいそうです。

真ん中に穴が開いており、ここに自分の厄を息で吹きかけ、厄を玉の中に封じ込める様です。

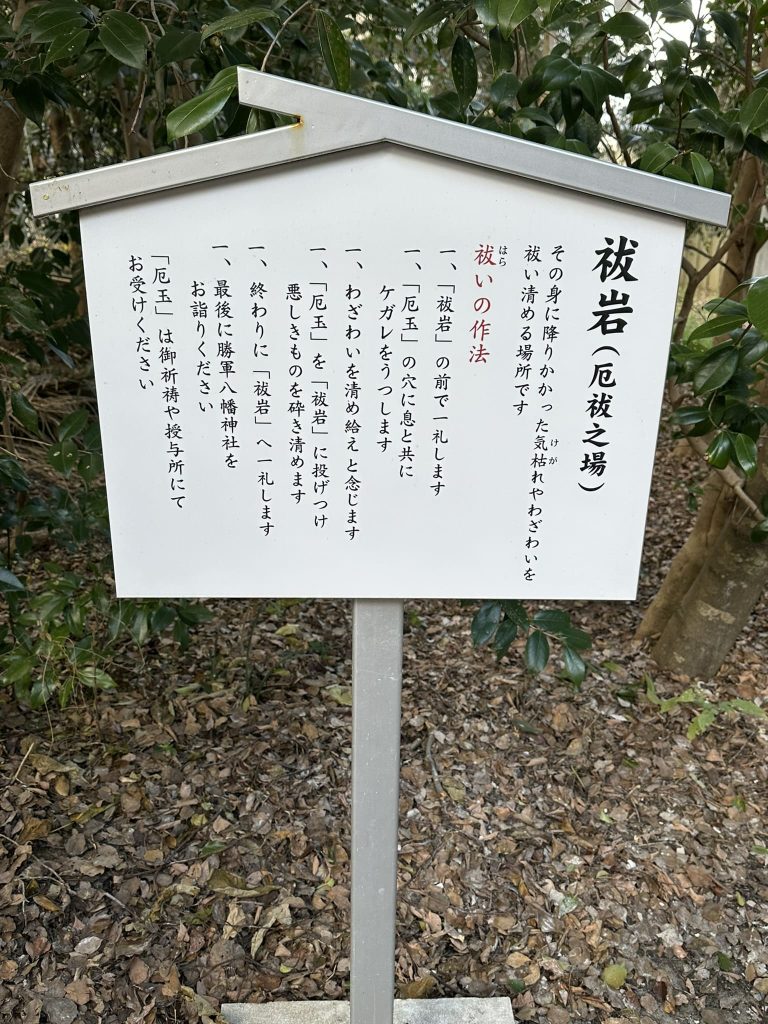

祓岩(厄被之場)

その身に降りかかった気枯れやわざわいを

祓い清める場所です

祓いの作法

一、「祓岩」の前で一礼します

一、「厄玉」の穴に息と共にケガレをうつします

一、わざわいを清め給えと念じます

一、「厄玉」を「祓岩」に投げつけ悪しきものを砕き清めます

一、終わりに「祓岩」へ一礼します

一、最後に勝軍八幡神社をお詣りください

「厄玉」は御祈祷や授与所にてお受けください

と書いてあります。

では手順通り「祓岩」の前に進み一礼し、念じた後早速「フッ」とやってみました

ケガレが厄玉の中に入った様です。

これが近くで見た「祓岩」です。

たくさんの人が「厄玉」をぶつけた跡があり「厄玉」の破片が岩に着いていました。

私も「わざわいを清め給え」と念じながらぶつけて、一礼をしました。

そして「祓岩」に向かって「厄玉」を投げ込みました。

「厄玉」は見事に「祓岩」にあたり砕け散りました。

改めて「祓岩」を引いて見てみると、「厄玉」の破片がそこら中に散乱していました。

皆さんが祈りを込めて身を清めているのがわかりました。

「祓岩」の中央には「祓」の字が彫ってあります。

その後書いてある通り一礼し、勝軍八幡神社をお詣りしたので、これで私の「祓岩で厄落とし」も完了しました。

椿神社へご参拝の際は、是非祓岩で厄落としをご経験ください。

伊豫豆比古命神社(椿神社)について

●名前

伊豫豆比古命神社(椿神社)

●拝観時間・拝観料金

年中無休、駐車場無料(椿祭りの期間は駐車場が利用できません)

●住所

〒790-0934 愛媛県松山市居相2丁目2−1

●アクセス例

①JR松山駅から車で約10分

②松山市駅から約20分バスに乗り「椿前バス停」で下車。バス停より徒歩約10分。

●伊豫豆比古命神社(椿神社)公式サイト

伊豫豆比古命神社(椿神社)公式サイトへ

伊豫豆比古命神社が椿神社と呼ばれる理由

伊豫豆比古命神社は「椿神社」または「椿さん」と呼ばれます。

この呼称の由来は諸説ありますが、主に以下の2つです。

◎神社の境内に多くの椿が自生しているため

◎「津脇(つわき)」が時代とともに訛ったため

2つ目の由来は、大昔、神社の周囲は海だったので、津(=海の意)の脇にある神社――すなわち「津脇(つわき)神社」と呼ばれていたというエピソードに由来します。

それが時代とともに、つわき(津脇)→つばき(椿)に変化したというわけです。

椿神社の境内や周辺には、椿の花や椿を模った意匠等がよく見られ、椿神社という名前を引き立てています。

伊豫豆比古命神社の御祭神

伊豫豆比古命神社では、以下の四柱の神様をお祀りしています。

◎伊豫豆比古命(いよずひこのみこと)

「湯の国の主宰神」の意味を持つ神様で、縁起開運や商売繁昌の神様とされています。

伊豫豆比古命神社(椿神社)の主祭神です。

ですので、伊豫豆比古命神社は文字通り伊豫豆比古命のお名前を冠した神社です。

◎伊豫豆比売命(いよずひめのみこと)

伊豫豆比古命神社(椿神社)に祀られている女神で、縁起開運や商売繁昌、大漁豊満などのご利益があるとされています。伊豫豆比古命の妻神です。

◎伊与主命(いよぬしのみこと)

縁起開運、商売繁昌、大漁豊満などのご利益があるとされています。

伊予の主人を意味する神様です。

久味国(現在の松山市東部から東温市・久万高原町周辺あたり)を治めたとされる国造と言われています。

◎愛比売命(えひめのみこと)

日本神話に登場する神で、伊邪那岐命と伊邪那美命に生み出された神です。

「可愛い女性」「愛すべき女性」「愛しい女性」の意味を持つ神様です。

愛媛の県名と伊豫豆比古命神社(椿神社)のつながりについて

愛媛の県名は、前述した伊豫豆比古命神社の四柱御祭神の一柱である「愛比売命(えひめのみこと)」に由来しています。

「愛比売命」は古事記にて「愛比売(えひめ)」として登場しており、「愛媛県」の名前はここから取られているのです。

県名に神様の名前が使われているのはなんと愛媛県だけなのです。

愛媛の県名の由来になっていることも、椿神社が愛媛県の人々から愛される所以の1つです。

伊豫豆比古命神社境内の紹介とお社について

伊豫豆比古命神社には立派な本殿や桜門が有名ですが、境内に異なるご利益を得られる4つの摂社があります。その他にも境内には見所がたくさんあります。

伊豫豆比古命神本殿桜門

境内の入り口にある鳥居をくぐると桜門があります。

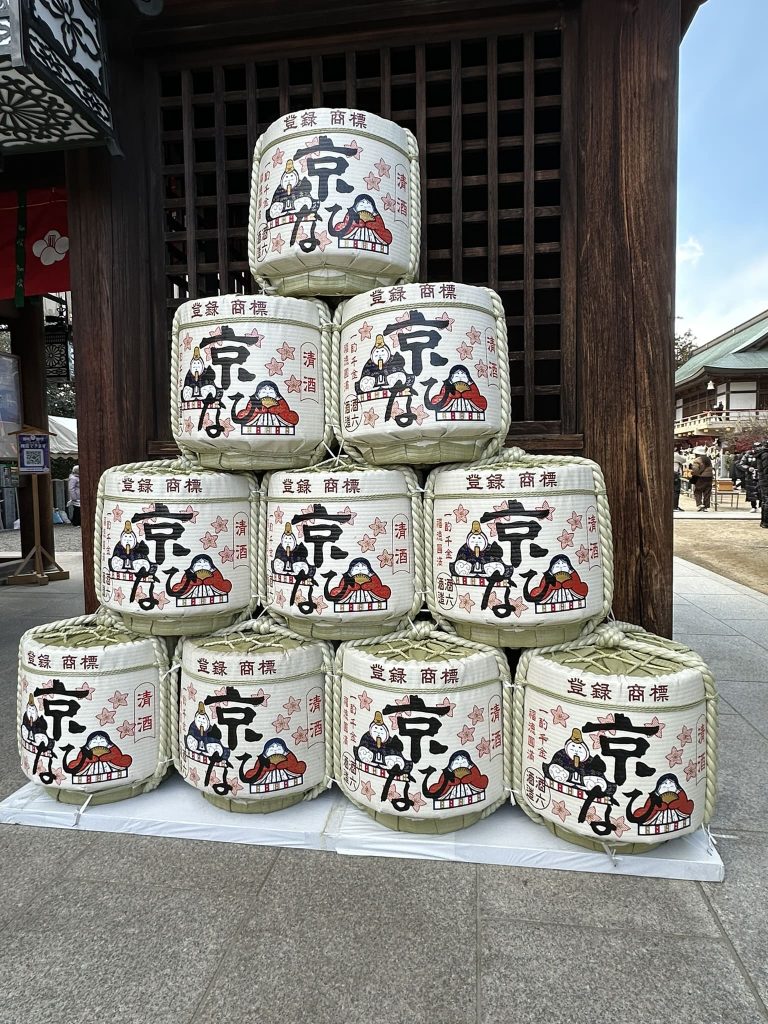

椿祭りの際は桜門に提灯や奉献樽が並び、大変煌びやかな門となります。

伊豫豆比古命神社本殿

大変厳かで重厚感がある素晴らしい本殿です。

本殿横から裏側に回れる回廊があり、本殿の周りを一周することができます。

奏者社

奏者社(そうじしゃ)でお祀りする潮鳴栲綱翁神(しおなるたぐつなのおきなのかみ)は、伊豫豆比古命神社本殿の御祭神である伊豫豆比古命と伊豫豆比売命をこの地にお迎えした神様です。

以来、お取次ぎの神として信仰されています。

伊豫豆比古命神社の起こりに関わるお社のため、本殿に行く前にまずこの奏者社にお参りするのが習わしです。

勝軍八幡神社

勝軍八幡神社(かちいくさはちまんじんじゃ)は、かつて伊予国の防人が戦勝祈願をした神社です。

現在でも必勝祈願・合格祈願・学業成就・勝負運アップの御利益があります。

児守神社

児守神社(こもりじんじゃ)は安産や子供の健康、子授けなどの御利益があります。

腹帯祓いや安産祈願・初宮参りなどもここで行うことができます。

御倉神社

御倉神社(みくらじんじゃ)の御祭神である宇迦之御霊神(うかのみたまのかみ)は、食物・穀物の神様です。

五穀豊穣や商売繁盛などの御利益を得られます。

祓岩

勝軍八幡神社の近くに、祓岩という厄落としのための岩があります。

500円で買える「厄玉」に自身の穢れを移し、この岩にぶつけることで厄を祓うことができます。

潮鳴石

潮鳴石(しおなるのいし)は、社殿内にある花崗岩です。

この石を打って耳を当てると潮騒が聞こえると言われたことから、この名が付いています。

また、古くはここにお米を供える人もおり、その供米を食べると歯の痛みが止まるという言い伝えもありました。

椿神社の本堂は右から入れる回廊があり、歩いて進んでいくとグルっと本堂の周りを周回することができます。潮鳴石はその回廊を入っていき、ちょうど本堂の後ろの辺りにあります。

潮鳴石をじっと見ていると、なんだか形が山椒魚に見えてきました。

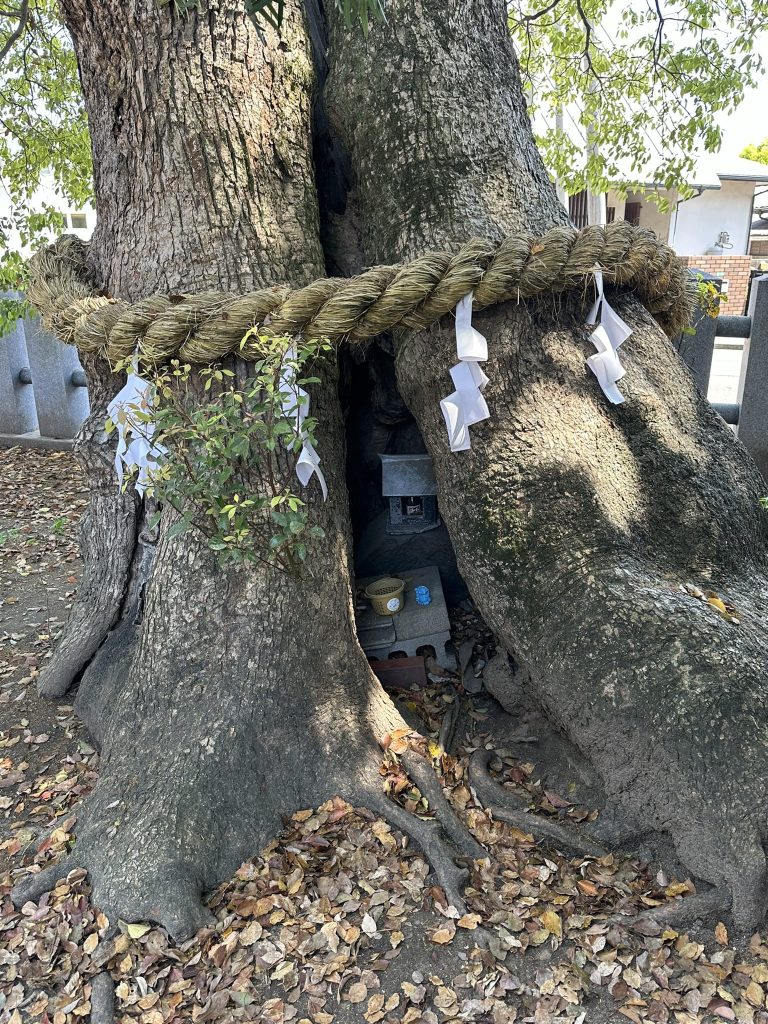

古楠

境内の樹木は「神奈備(かんなび)」「神寂び(かみさび)」の森とも呼ばれています。

古楠は境内にある御神木です。四国には狸にまつわる伝説が数多く伝わっていますが、この古楠にも「お紅さん」という名のメスの狸が住んでいたと言い伝えられています。

自動車袚所

椿神社の正面右には、珍しい自動車のお祓いができる自動車袚所があります。

伊豫豆比古命神社(椿神社)について まとめ

伊豫豆比古命神社(椿神社)は如何でしたでしょうか?

お祭日以外の時にお伺いしても静かで荘厳な気持ちのよい神社ですし、椿祭りの期間は愛媛県中の屋台を集めた様な盛大なお祭で、県外の方も愛媛を訪れたら是非お伺いいただきたいと思います。

愛媛の県名にも深くかかわっている伊豫豆比古命神社(椿神社)は愛媛県の強いパワースポットの1つとも言われています。是非ご参拝くださいね!

コメント