電話に注目!-わたしたちにとって"身近な存在"の防災を知る-

2021.03.04

|

ポイント |

動画で見る

私たちの身近にある〝携帯電話″その進化と防災での役割

白石みなさんにとって身近な携帯電話。

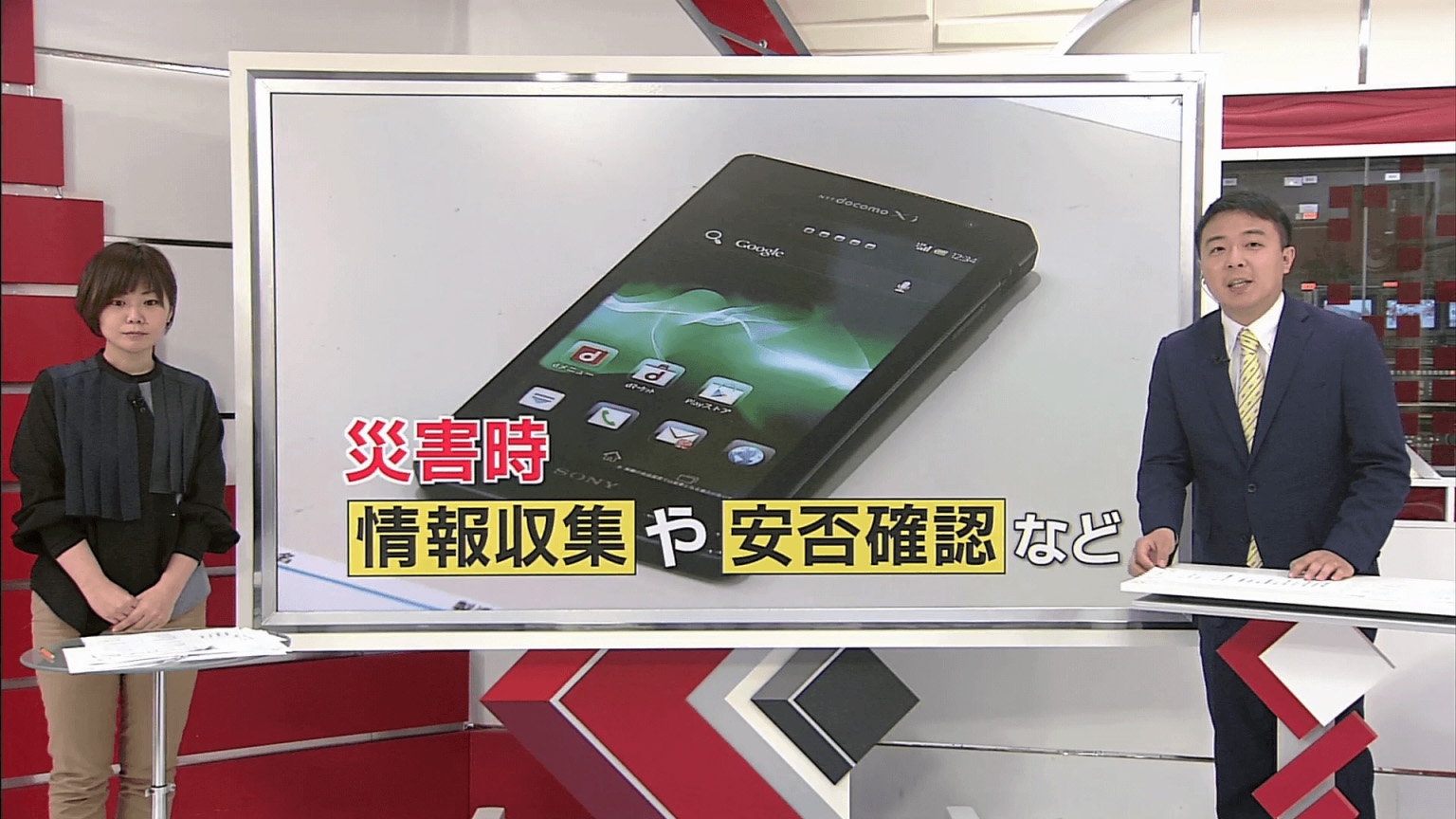

様々な機能が備わっていて本当に便利ですが、災害時には、情報収集や安否確認などに役立つため、防災とは切っても切り離せない存在となっています。

そこで、きょうは、「電話」に注目します。

新居浜市で開かれている企画展でその歴史を振り返りながら防災について考えます。

新居浜市の県総合科学博物館で現在、開催中の企画展

「無線電話でたどる通信技術史」(~2021年4月11日)

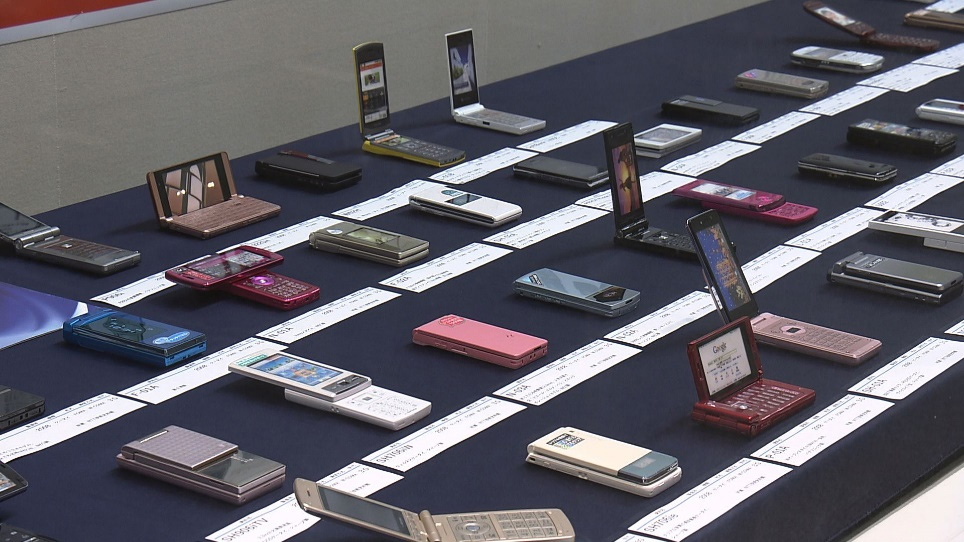

会場には、懐かしの携帯電話から最新機種までおよそ350種類の端末が展示されています。

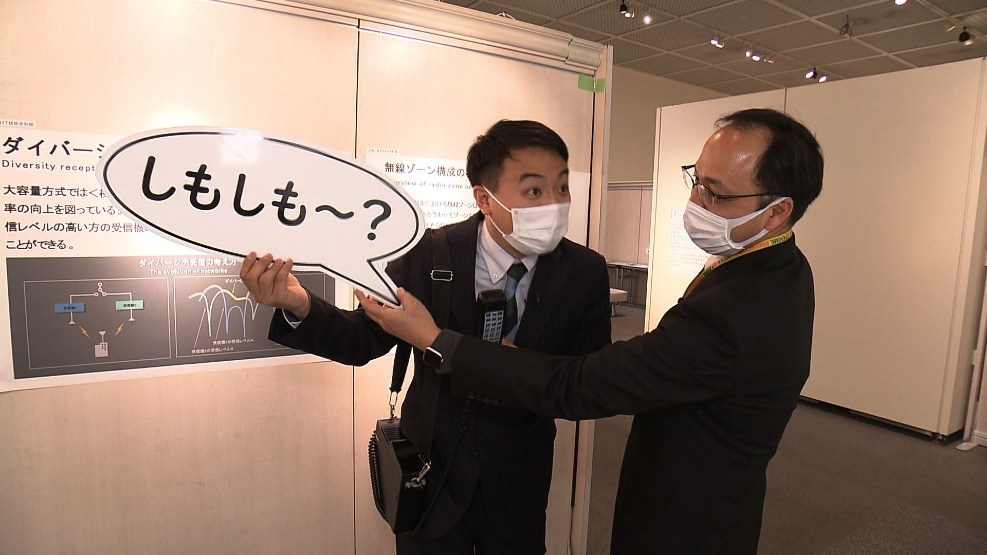

■県総合科学博物館

専門学芸員 篠原功治さん

「これがショルダーフォンです。バブル時代の象徴みたいな形で人気を博しました」

「実はこれ、保証金が20万円で月々の基本料金の使用料が2万6000円でそれプラス6秒10円かかっていたんです。」

見た目も料金も『バブリー!』なショルダーフォン!

レプリカで重さを体験することができます・

(3月14日~土日祝日のみ先着で体験・撮影可能)

記者「結構重いですね」

篠原さん「約3キログラムあります。受話器取ってもらえますか?」

記者「あ、これよくある『しもしも~』のやつですね」

篠原さん「そうですね、こういうものがありまして...」

記者「こんなものもあるんですか」

この携帯電話、第1号の誕生が今から34年前の1987年。

その6年後の1993年には、アナログからデジタル方式の"2G"第2世代に突入します。

「iモード」などインターネット通信が携帯電話で利用できるようになり県内でも携帯電話に夢中になる人の姿が見られました。

さらに...

2001年には、第3世代へ。

■2002年当時の記者リポート

「第3世代の携帯電話といわれる、このFOMAですが相手の表情を見ながら通話が可能なテレビ電話の機能が備わっていることが最大の特徴です」

携帯電話の進化は止まりません。

■篠原さん

「今のソフトバンクにあたるところが初めてカメラを付けた携帯電話を出してその時で約11万画素のカメラだったが、人気を博してそれ以降カメラ付き携帯が普及する」

携帯電話に搭載されたカメラで誰でも手軽に目の前の出来事を記録できるようになりました。

2018年に発生した西日本豪雨でも視聴者から寄せられた多くの動画が災害の発生時の様子や被害状況を知らせることに活かされました。

通信技術の発達に伴い誰でもSNSなどを通じた情報発信が可能となり、災害時にも欠かせないツールとなった携帯電話。

その一方、災害時には、事実と異なる情報も広がりやすいため注意が必要です。

■篠原さん

「正しい情報と間違った情報の選択なんでもかんでも うのみにしないということで常にその気持ちは持っておく必要がある」

***************

清家懐かしい携帯電話もありましたね。

白石昔使っていた!というものもあったかもしれませんね。

清家こうして歴史を振り返ると30年余りで目覚ましい進化を

遂げているのが分かります。

安否確認や情報収集など防災面でも欠かせないツールとなっていますね。

白石そうですね。しかし、携帯電話の普及に伴い減少しているのが公衆電話です。

災害時には非常に役立つ頼れる存在なんですが、街の声から意外なことが分かりました。

使っていますか?〝公衆電話″ 実は災害時に頼れる存在

■女性

「なんやったっけ?お金入れたら電話できるやつ!なんちゃら...公衆電話!」

■女性「学校で親に忘れ物を取りに行ってもらうために使ったことあります」

Q使い方は?

■女性「え?なんかとりあえずお金いれてボタン押したらかけれるってやつ」

■女性「なんか外してからやった気がする」

記者「使ったことは?」

■女性「(2年前に)あります」

■女性「ないです」

Q使い方は?

■女性「お金を...番号おして、お金を入れる...?」

記者「正解はですねまず受話器を取る」

■女性「へー...(え、使ったことあるんじゃ...)はは...ちょっと記憶が...(笑)」

若い世代には、公衆電話は知っているものの、使い方が分からないという人もいるようです。

そこで、公衆電話のプロ、玉井さんに正しい使い方を聞きました

■NTTマーケティングアクト

四国公衆電話担当 玉井則彦担当課長

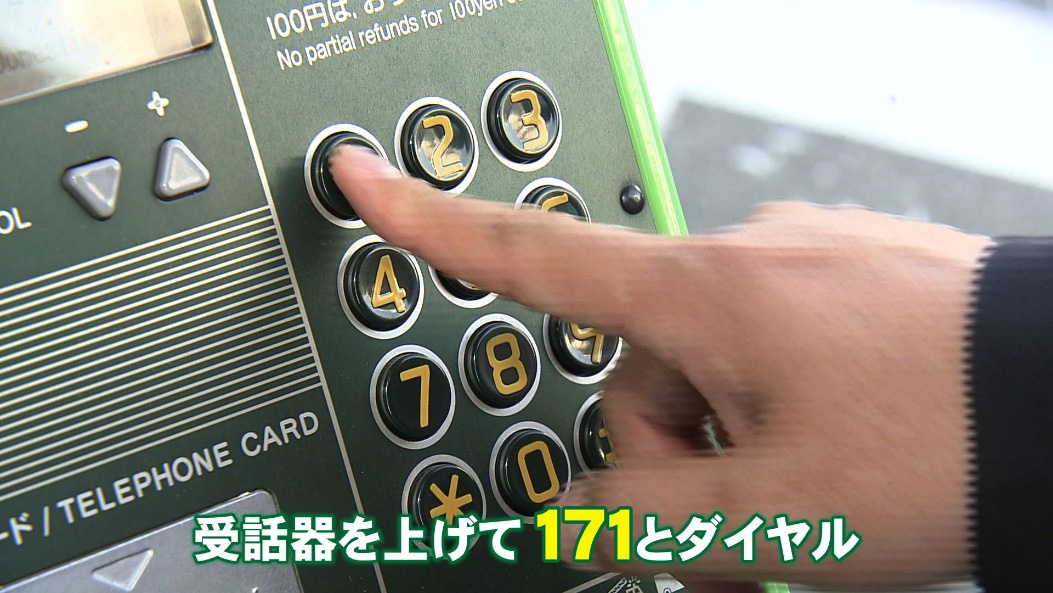

「①まず受話器を上げて

②硬貨の投入口に10円か100円、またはテレフォンカードを入れる

③ダイヤルをする」

一方、緊急時の110番や119番などは、赤いボタンを押せば無料で使うことができます。

※赤いボタンのないデジタル式は受話器を上げてそのままダイヤルしてください。

みなさん、思い出しましたか?

■玉井さん

「小さなお子さんでも携帯電話やスマホを使う方もたくさんいらっしゃいましてどうしても便利さを考えると街頭の公衆電話の利用というのは年々少なくなっている」

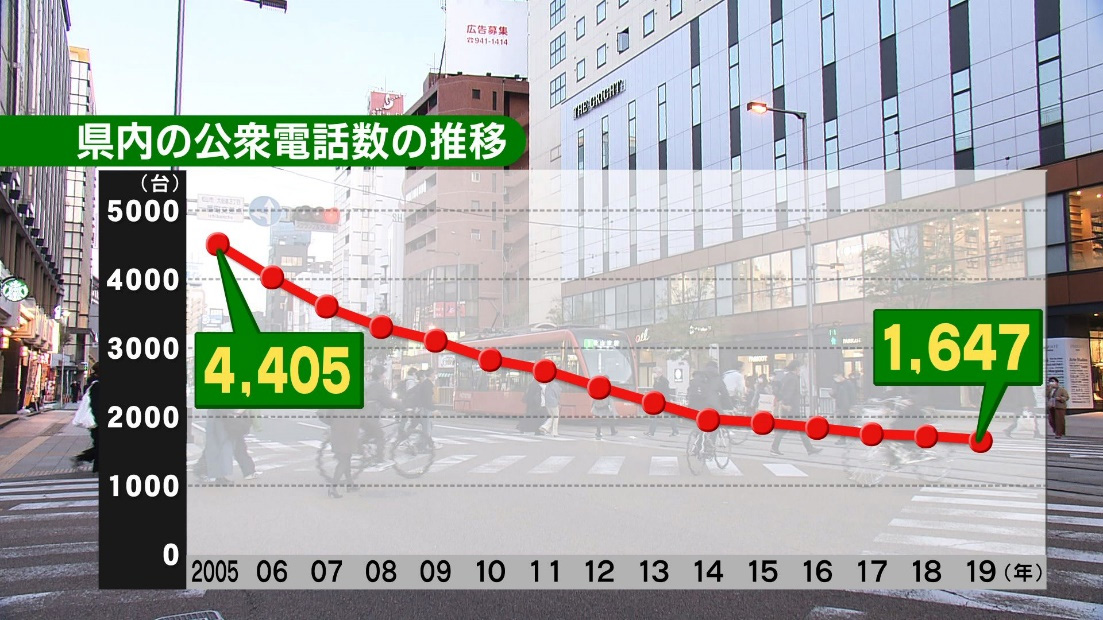

この15年間で半分以下となり、2019年には1647台に...。

数は減少していますが、災害時には、こんなメリットがあるため、使い方を知っておくと非常に役立ちます。

■玉井さん「停電が起こっても公衆電話の硬貨を入れて使うことが可能ということで停電にも強い電話回線が集中しても混み合ったときも優先して発信できるそういうメリットがある」

記者「電気使ってますよね。停電でも使えるんですか?」

玉井さん「はい、停電の場合でもNTTの通信ビルから通信線の中を通って電源を供給しているので使える」

これらを踏まえ、改めて街を見回してみるとここにも、ここにも、公衆電話が...。

実は、あるルールに則って設置されているんです。

■玉井さん

「市街地であれば500メートル四方に1台それ以外は1キロ四方に1台という、その中に公衆電話を設置するということで」

※第一種公衆電話

この災害時に備え、

玉井さんがぜひ知っておいて欲しいというのが

公衆電話でも無料で使える災害用伝言ダイヤルです。

■玉井さん

「受話器を上げて171とダイヤルしますそうしたら録音する場合は1録音内容聞く場合は2を押す(そして)あらかじめ決めておいた連絡用の電話番号をダイヤルする」

その後流れるガイダンスに従って安否情報を録音します。

毎月1日と15日に体験することができますので災害が起こる前に一度、体験しておきましょう。

***************

白石

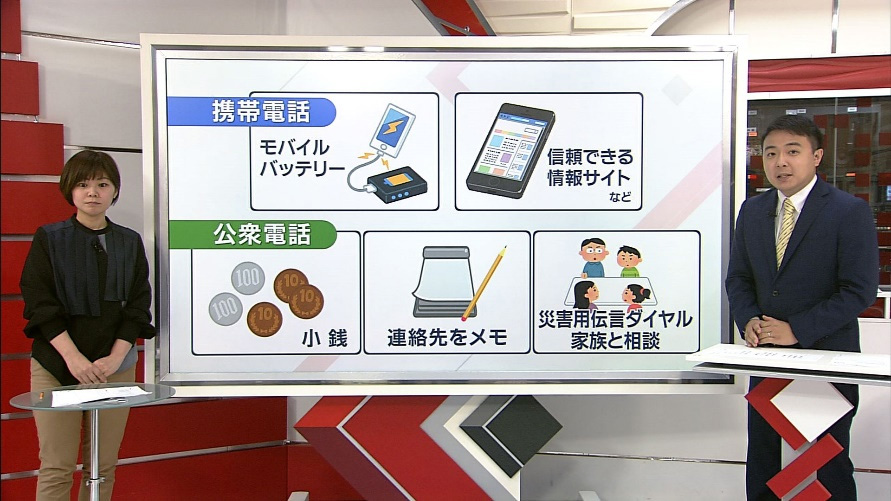

このようにいざというときに困らないよう準備をしておくことが大切です。

携帯電話については、モバイルバッテリーを準備したり、信頼できるアプリや情報サイトをあらかじめ確認しておいて下さい。

また、携帯電話が使えない場合も想定して、公衆電話用の小銭をあらかじめ用意し、家族で、災害用伝言ダイヤルに登録する電話番号を決めておくなどの準備も進めておきましょう。

この情報は2021年2月26日現在のものです。